【木材乾燥】必要な理由と含水率・収縮率との関連性、方法別の特徴を解説

木材の強度と品質を安定させるために欠かせない工程が「乾燥」です。

水分を多く含む伐採したての生材(なまざい)を乾燥させることにより、初めて建築材料として使えるようになります。

そこで今回は、木材乾燥の必要性と含水率・収縮率との関連性、乾燥方法別の特徴を“1947年創業の恩加島木材”が徹底解説します。

おすすめの木質内装用建材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

●木材の含水率や乾燥の方法によって特徴が異なるため、材料選定の際には細かく確認しましょう。

●施工後の変形・割れを引き起こすリスクを下げた内装木質建材が、「突板化粧板」です。

●恩加島木材は国内外から産地にこだわった良質な突板を仕入れ、高品質で施工性・デザイン性の高い突板化粧板を製造販売しています。

Contents

木材乾燥が必要な理由|収縮率・含水率との関連性

木は成長の過程で水分を土壌から吸い上げて幹に溜め込むため、伐採直後の木には多くの水分が含まれます。

| 自由水 | ・細胞の中や間に満たされる水分 ・乾燥時にまず蒸発する水分 ・木材の重量に影響する |

| 結合水 | ・木材細胞壁と結合し、繊維の成長に影響する水分 ・木材の膨張・収縮、強度特性に影響する水分 ・結合水の割合により、木材の収縮や変形につながる |

水分を多く含む状態では品質や形状、強度が安定しないため、木材を乾燥させる必要があります。

ここでキーワードとなるのが「含水率」です。

含水率とは、木材の質量に対する水分の割合で、建築用材として使用するためには含水率を15〜20%程度にまで下げなくてはいけません。

※含水率は木材の全乾状態質量と比較して算出

では、含水率の違い別に特徴を紹介します。

| 含水率 | 特徴 |

|---|---|

| 100〜200% | ・伐採前の木は含水率100〜200%程度(=飽水状態) ・飽水状態の木材は、伐採時に切り口から水が流出する |

| 60〜150% | ・伐倒後でまだ乾燥していない木は含水率60〜150%程度(=生材(なまざい)) ・生材の含水率は、樹種や部位(辺材※・心材※)かによって異なる ▶︎生材状態から徐々に自由水が蒸発し始めて含水率が低下する |

| 30%程度 | ・自由水が完全に乾燥して結合水のみの状態は含水率30%程度(=繊維飽和点) ・繊維飽和点は樹種による差はほぼない ▶︎繊維飽和点を下回ると結合水が蒸発し始める |

| 15%程度 | ・結合水が減少して空気の温度と湿度に応じた含水率に落ち着いた状態は含水率15%程度(=気乾状態) ・気乾状態の木材を気乾材と呼ぶ ・日本では地域や季節を問わず含水率15%が平均値 ・空気中の湿度と平衡状態なので、平衡含水率と呼ぶ ▶︎日本では建築木材として使える基準含水率となっている |

| 0% | ・結合水までほぼ全て乾燥しきった状態は含水率0%(=全乾状態) ・全乾状態の木材を全乾材と呼ぶ ・含水率を求める際の乾燥質量=全乾状態の質量 ▶︎全乾状態は木材を恒温器で乾燥させた直後のみで、すぐ空気湿度の影響を受けて気乾状態にまで戻る |

※辺材(へんざい):丸太の樹皮に近い部分

※心材(しんざい):丸太の中央に近い部分

木材は「気乾状態」において最も強度・品質・形状が安定するため、生材から気乾状態に近づけるために乾燥の工程が必要になります。

強度を上げる(含水率の安定)

木材は、含水率が30%以下(=繊維飽和点以下)になると強度が増し始め、15%(=気乾状態)で安定します。

ただし、含水率が5%を下回ると、細胞壁が収縮することで凝集力※が落ちて、強度の低下や変形を引き起こします。

※凝集力:物体の原子やイオン間で働く引力で、形状を保つ作用がある

変形・割れの防止(収縮率の安定)

繊維飽和点に達するまでは木材に含まれる自由水が乾燥するため、変形や割れを引き起こしません。

しかし、繊維飽和点以下の状態では結合水が蒸発して細胞壁の収縮が始まります。

細胞壁の収縮によって身が詰まり強度が上がる一方で、変形や割れにつながる点は否めません。

ただし、気乾材は周囲の湿度と平衡状態になるため、局部的に湿度を受けなければ変形リスクが低いとされています。

▶︎おすすめコラム:木材の含水率が建築にもたらす影響は?強度・仕上がりとの関係について

木材乾燥の基準

木材の含水率は強度や品質に影響するため、建築においてはその基準が設けられています。

建築基準法

建築基準法施行令第46条第2項第1号において、建物の構造耐力上主要な部分※に使用する木材は「含水率15%以下」であることが義務付けられています。

※構造耐力上主要な部分:柱や梁などの横架材とそれに類するもの(間柱や小梁を除く)

この規定は、木材が施工後に乾燥して収縮や割れを起こし、予期せぬ耐力低下につながる危険性を取り除くためのものです。

※木材の含水率に関する規定は、全ての木造建築物に係る訳ではありませんので、詳しくは自治体などにお問い合わせください。

JAS(日本農林)規格

日本農林規格等に関する法律(通称:JAS法)において、木材の用途別に含水率の基準が設けられており、以下のように区分しています。

| 木材の種類 | 含水率の基準(表示記号) |

|---|---|

| 構造用製材 | 仕上げ材:15・20%(SD15/SD20) 未仕上げ材:15・20・25%(D15/D20/D25) |

| 造作用製材 | 仕上げ材:15・18%(SD15/SD18) 未仕上げ材:15・18%(D15/D18) |

| 下地用製材 | 仕上げ材:15・20%(SD15/SD20) 未仕上げ材:15・20%(D15/D20/D25) |

| 集成材 | 15%以下 |

(参考:一般社団法人 全国木材検査・研究協会|製材のJAS制度、製材の日本農林規格|農林水産省)

木材乾燥の方法|天然・人工の違い、期間の目安

木材乾燥の方法は、「天然乾燥」と「人工乾燥」に分けられ、それぞれ材料の特徴やコスト、乾燥期間が異なります。

天然(自然)乾燥

天然乾燥とは、機械を使用せずに自然風や日射熱でじっくりと木材の含水率を下げる方法です。

天然乾燥には、伐採から出荷まで1〜2年以上と長い期間が必要になります。

| メリット | ・木の香り・ツヤ・色合いを残せる ・油分が流出(乾燥)せず、しっとりとした木肌になる ・木の細胞壁が壊れないため、施工後の調湿性が高い |

| デメリット | ・乾燥期間が長い ・温度や湿度の管理に手間がかかる ・乾燥期間中に、カビや木材腐朽菌、白蟻などの虫害を受ける可能性がある ・施工後の含水率変動が大きく、変形や割れのリスクが高め |

人工乾燥

人工乾燥とは、専用の設備を使って強制的に木材の含水率を下げる方法です。

人工乾燥の乾燥期間は天然乾燥と比べて短く、伐採から最短で3日、長い場合でも1ヶ月程度で出荷できます。

そのため、現在流通している木材の大半は人工乾燥材です。

林野庁の調査によると、1999年の木材総出荷量に占める人工乾燥材の割合は11%だったのに対して、2015年には34.2%、特に強度が求められる建築用材に限定すると41.9%となっています。

(参考:林野庁|平成28年度 森林・林業白書|第1部第Ⅳ章第2節木材産業の動向(2))

| メリット | ・乾燥期間が短く、大量に乾燥材を出荷できる ・温度や湿度の管理は自動制御される ・乾燥期間中に、カビや木材腐朽菌、白蟻などの虫害を受けにくい ・施工後の含水率変動が小さく、寸法が安定し、変形や割れのリスクが低い |

| デメリット | ・高温乾燥させると、木の香り・ツヤが失われ、色合いが損なわれる ・油分が流出(乾燥)してしまう ・木の細胞壁が損傷し、施工後の調湿性が低下する |

人工乾燥の方法は様々で、蒸気乾燥・真空(高周波加熱減圧)乾燥・バイオマス乾燥・除湿式乾燥などがありますが、ここでは温度の違いによる特徴を紹介します。

| 乾燥温度 | 特徴 |

|---|---|

| 低温 (35〜50℃程度) | ・機械乾燥の中でも期間をかけてじっくり乾燥させる方法 ・水分と油分のバランスが良く仕上がる ・木の香り・ツヤや色合い、調湿性が比較的残る |

| 中温 (60〜50℃程度) | ・低温機械乾燥よりも乾燥時間を短縮できる方法 ・木の香りや色合い、調湿性が比較的残るが、低温機械乾燥よりもツヤが失われる |

| 高温 (90〜120℃程度) | ・中温機械乾燥よりもさらに乾燥時間を短縮できる方法 ・水分だけではなく油分も失われるため、ツヤはほぼなくなる ・木の香りや調湿性が損なわれ、表面の割れや内部損傷のリスクによる強度低下に注意が必要 |

また、一般的に良質な天然乾燥材は価格が高いためご注意ください。

建築用木材は「見た目(ツヤや色合い)」「強度」「変形リスク」「価格」のバランスを見て選ぶことが重要です。

【FAQ】木材乾燥に関するよくある質問

ここで、木材乾燥について多くのお客様からいただくご質問を紹介します。

Q.「施工後でも木材の含水率は変化する?」

A.通常の屋外環境であれば含水率15%(気乾状態)を維持しますが、大気が湿潤・乾燥している状態では含水率も併せて変動します。

通常、大気中の湿度と平衡状態である「含水率15%程度=気乾材」が建築材に適しているとされています。

ただし、屋外で日当たりが悪い場所などでは含水率が上昇してカビ・腐朽・白蟻による虫害のリスクが高くなるので注意しましょう。

※詳しくは「【木材のカビ】種類・見分け方とカビ取り、防止方法、おすすめ内装建材について徹底解説」、「木材の腐食|原因と防止・補修方法、おすすめの内装材を解説」をご覧ください。

逆に内装仕上げ材は天候の影響を受けず空調などによって乾燥しやすいため、気乾材だと施工後に変形や割れを引き起こす可能性があります。

そのため、内装仕上げ用木材を選定する場合は含水率8〜10%程度のものがおすすめです。

Q.「施工後の木材変形を抑える方法はある?」

A.適切に乾燥させた木材でも、無垢材は変形リスクを完全に無くすことはできません。

気乾材や変形リスクが低い人工乾燥材でも、施工後に含水率の変動によって変形する可能性は十分あります。

特に薄い板材や長い材料は伸縮や反り、ねじれが現れやすいので注意しましょう。

実際に無垢フローリング材や壁・天井の板張りが季節によって伸縮し、継ぎ目が開くケースは多々あります。

木材の変形リスクを抑えたい方には「突板化粧板」がおすすめです。

恩加島木材では、国内外から良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富な突板化粧板を製造しております。

▶︎おすすめコラム:突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

木目デザインには品質安定性の高い“突板化粧板”という選択肢も

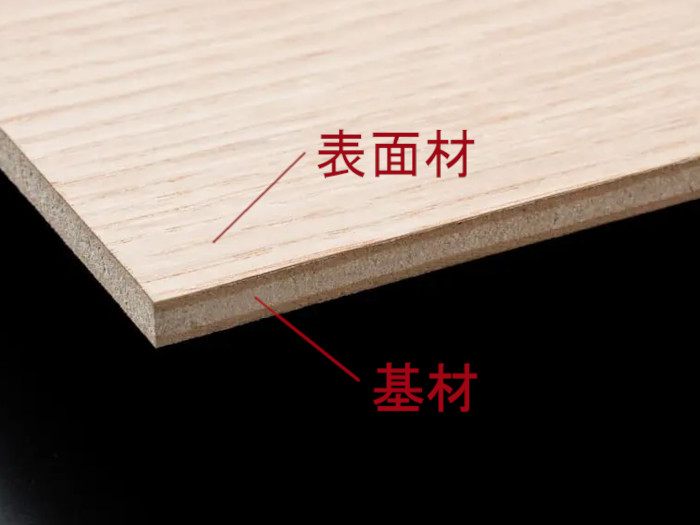

突板化粧板とは、突板と呼ばれる天然木を0.2〜0.3mmの薄いシート状にスライスした素材を表面材とし、それを基材(きざい)である合板などに接着した仕上げ用パネル材です。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

無垢材と同様のナチュラルな質感と見た目

突板は天然木をスライスした素材であるため、見た目や質感は無垢材とほぼ変わりません。

そのため、印刷では表現できないナチュラルな仕上がりになります。

無垢材よりも低価格

突板化粧板は無垢材よりも天然木の割合が少ないため、材料の価格を抑えられます。

希少価値があり高価な樹種を採用したい場合は、ぜひ突板化粧板をご採用ください。

樹種(木目・カラー)のレパートリーが豊富

突板化粧板は無垢材よりも樹種のレパートリーが多く、国産・輸入材問わず多数の中から選択できます。

また、突板化粧板でしたら、重い樹種や変形しやすい樹種、高価な樹種など、無垢材では扱いにくい種類を選定できる点もポイントです。

近年は、樹種に加えて突板の原料となる木の産地まで指定する事例は珍しくありません。

※詳しくは「今こそ木材も“地産地消”する時代。脱炭素化に向けた地産材・地域材利用について解説」をご覧ください。

無垢材より変形しにくい

無垢材は、季節ごとに生じる温度や湿度の変化によって、変形したり割れたりする可能性があります。

しかし、突板化粧板は無垢材部分が薄いため、反りにくく伸縮しにくい点が強みです。

無垢材より品質ムラが少ない

無垢材は天然素材なので、同じ産地・樹種でも木1本ごとに乾燥ムラによる品質の差が出る可能性があります。

対して、突板化粧板は工業製品なので、品質が安定している点が特徴です。

同じ突板で非不燃・不燃と仕様を選べる

恩加島木材の突板化粧板は基材に不燃パネルを用いることで、防火材料としての認定を受けています。

表面の突板は非不燃・不燃で同じものを使うため、内装制限など防火規定にかかわる範囲とそれ以外の範囲をトータルデザインすることが可能です。

※詳しくは「突板不燃化粧板|特徴やメラミン化粧板・化粧ケイカル板との違いを解説」をご覧ください。

通常の突板化粧板に加えて、不燃認定取得済みの「天然木練付不燃化粧板」・「天然木練付不燃複合板」や、ホールや体育館の壁・天井材としておすすめの「天然木練付有孔化粧板」などのラインナップを揃えたPANESSE(パネッセ)をぜひご採用ください。

特殊塗装も可能

突板化粧板は工場塗装するのが原則です。

そのため、大掛かりな機材や扱いにくい塗料を用いた以下のような特殊塗装も可能になります。

- 表面の耐摩耗性を高めるUV塗装

- 木材の日焼け防止塗装

- 抗菌・抗ウイルス塗装

※突板化粧板の塗装については「ウレタン塗装・UV塗装・ラッカー塗装・オイル塗装… 各種木材塗装の違いは?抗ウイルス塗装についても解説」をご覧ください。

恩加島木材では、突板化粧板の製造から特殊塗装まで、全て自社工場にて行なっているため、お客様のご要望に細かく対応できます。

テクスチャー付きの材料も

恩加島木材は、突板化粧板の表面に様々なテクスチャーをプラスした「天然木練付テクスチャーボード」も製造しています。

「内装に高級感やオリジナリティをプラスしたい」という方は、ぜひご採用ください。

まとめ

木材の乾燥は、材料の強度・品質を安定させて建築用材として適切な状態にするために欠かせない工程です。

木材の含水率や乾燥の方法によって特徴が異なるため、材料選定の際には細かく確認しましょう。

ただし、適切に乾燥させた木材でも、施工後に変形・割れを引き起こすリスクがあります。

木材の変形リスクを抑えて品質安定性や寸法安定性、施工性を高めた内装建材が「突板化粧板」です。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、高品質でレパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご採用ください。