木材の腐食|原因と防止・補修方法、おすすめの内装材を解説

木材は屋外だけではなく屋内でも条件がそろえば「腐食」します。

木材が腐食すると、見た目が損なわれるだけではなく、耐久性も低下するため注意が必要です。

そこで今回は、「木材の腐食」について、その原因と防止・補修方法を“木材のプロ”が詳しく解説します。

そのほか、木材腐朽菌とカビ・シロアリの関係や、腐食しにくいおすすめ内装建材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

● 内装材の腐食を防止する方法として、UV塗装が施された突板化粧板を採用する方法もおすすめです。

● 恩加島木材は国内外から良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富で高品質な突板化粧板を製造販売しております。

Contents

木材が腐食する原因|屋外・屋内どちらも要注意

木材が腐食する原因は、ずばり「木材腐朽菌」の繁殖にあります。

木材腐朽菌は木の細胞を構成するセルロース・ヘミセルロース・リグニンなどのタンパク質成分を分解してしまいます。

木材腐朽菌は主に3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 褐色腐朽菌 | ・セルロースとヘミセルロースを分解し、リグニンは分解しない。 ・リグニンの色味だけ残り、褐色に変化する。 ・杉や桧などの針葉樹に繁殖しやすい。 |

| 白色腐朽菌 | ・リグニンのみを分解し、セルロースとヘミセルロースは分解しない。 ・セルロースとヘミセルロースの色味だけ残り、白褐色に変化する。 ・広葉樹に繁殖しやすい。 |

| 軟腐朽菌 | ・木材含水率100%以上の木材を好んで繁殖する。(褐色腐朽菌や白色腐朽菌やが繁殖しない木材に繁殖) ・アルカリ性(pH8〜10)や、高温環境(38℃程度まで)でも生息できる。 ・主にヘミセルロースを分解するが、セルロースやリグニンも分解できる。(分解力は弱い) ・黒く焦げたように変色し、表面は軟化する。 |

一般的に空気中を浮遊しているため、その付着や繁殖を完全に防ぐことはできず、建物や造作物の木部に現れるのは「褐色腐朽菌」と「白色腐朽菌」です。

木材が腐食しやすい条件と影響|カビ・シロアリにも要注意

木材腐朽菌は「養分・温度・湿度(水分)・空気」の条件が揃うと活性化して繁殖します。

| 養分 | 繁殖に必要な養分となるセルロース・ヘミセルロース・リグニンなどのタンパク質成分があること。 |

| 温度 | 繁殖・成長に適した20〜30℃であること。 |

| 湿度(水分) | 木材の含水率が20%以上であること。 |

| 空気(酸素) | 好気性菌※なので、繁殖・成長に必要な酸素があること。 |

※好気性菌:細胞が呼吸によって酸素を取り入れてエネルギーへ変換する種類の細菌。逆に酸素を必要としない細菌は、嫌気性菌と呼ぶ。

これら4つの条件は建物によって簡単に揃ってしまいます。

以下の場所は特に木材腐朽菌の繁殖リスクが高いので注意しましょう。

- 雨漏りによって湿っている壁・天井・床など

- 換気不足で湿度が上がりやすい床下や小屋裏など

- 窓ガラスの結露によって長時間湿っている窓枠や窓辺の床

- 風通しが悪くホコリが溜まりやすい場所(家具の裏や収納内部など)

- 水漏れしている水回りの周辺床

木材腐朽菌が繁殖すると、強度を司るタンパク質が分解されることにより脆弱化し、建物や造作物の耐久性に直接影響を及ぼします。

また、木材腐朽菌とカビ・シロアリの繁殖条件が似ている点もポイントです。

| 種類 | 繁殖条件 |

|---|---|

| 木材腐朽菌 | ・繁殖に必要な養分がある ・温度が20〜30℃前後である ・木材の含水率が20%以上である ・空気(酸素)がある |

| カビ菌 | ・繁殖に必要な養分がある(木材のタンパク質成分や表面のホコリや汚れなど) ・温度が10〜40℃である(20〜30℃で最も活性化する) ・空気中の湿度が70%以上である ・空気(酸素)がある |

| シロアリ | ・繁殖に必要な養分(木材のタンパク質成分)がある ・温度が10〜40℃である(15〜30℃で最も活性化する) ・空気中の湿度が60%以上である ・空気(酸素)がある |

空気中の湿度が上がると、必然的に木材含水率は上昇します。

つまり、木材腐朽菌にとって居心地の良い環境は、カビ・シロアリの繁殖に適した環境であるということです。

特に、木材の腐食によって脆弱化した木材は、シロアリが食べやすいため、蟻害※の影響を受けるリスクは高めです。

※蟻害(ぎがい):シロアリによって木材が食べられたことで、強度面に深刻なダメージを受ける被害。

また内装材にカビが繁殖すると、その胞子が室内に舞い散り、アレルギー反応や呼吸器疾患、アトピー性皮膚炎の発症要因となるリスクも指摘されています。

(参考:厚生労働省|科学的根拠に基づく シックハウス症候群に関する 相談マニュアル)

そのため、木材腐朽菌の繁殖を防止するために、温度・湿度管理を徹底しましょう。

また、防腐処理済み木材を使用したり、表面塗装によって木材腐朽菌と木材の接触を断つ方法も有効です。

▶︎おすすめコラム:【木材のカビ】種類・見分け方とカビ取り、防止方法、おすすめ内装建材について徹底解説

木材の腐食を防止する方法

「木材腐食を防ぐ=木材腐朽菌を繁殖させない」ことが重要です。

そのため、防止方法としては主に以下の方法が有効になります。

木材を濡らさない・湿らせない

木材腐朽菌の繁殖には、ある程度の“湿り気”が必要になります。

逆に言えば、乾燥した木材では繁殖しないということです。

そのため、屋外・屋内問わず、木部は極力濡らさず、濡れる場合は撥水性の塗料を塗るなどの対策が欠かせません。

▶︎おすすめコラム:木材の含水率が建築にもたらす影響は?強度・仕上がりとの関係について

風通しをよくする

木材の含水率を上げないためには、風通しを良くして小まめに換気することが重要です。

梅雨など空気中の湿度が上がる季節には、適宜、除湿機なども使いましょう。

家具の裏や収納内部、床下は、特に湿度が上昇しやすく木材が湿りやすいので要注意です。

防腐処理済み木材を選ぶ

雨に濡れて木材腐朽菌の繁殖リスクが高い屋外の木部には、必ず防腐処理済み木材を選定しましょう。

防腐処理済み木材は、現場処理されたものと工場処理されたものがありますが、後者は薬剤が深部にまで浸透するため、防腐効果は長くなります。

(参考:農林水産省|製材の日本農林規格)

耐久性の高い木材・木質建材を選ぶ

無垢材を構造部や屋外(ウッドデッキ・フェンスなど)に使用する際は、耐久性区分「D1」※に分類される製材がおすすめです。

| 種類 | 樹種 |

|---|---|

| 針葉樹 | 杉・桧(ひのき)・ヒバ・カラマツ・米松など |

| 広葉樹 | ケヤキ・クリ・クヌギ・ミズナラ・カプール・セランガンバツなど |

※耐久性区分D1:JAS規格で定められている木材の耐久グレードの最上位

(参考:農林水産省|製材の日本農林規格)

ただし、これらの樹種も「木材腐朽菌が発生しない」という訳ではないため、一定の管理やメンテナンスが必要です。

表面に厚い塗膜を形成する

木材腐朽菌が木材に付着しないように有効なのが、造膜系塗料です。

防腐効果のある浸透系塗料もありますが、効果は表面付近に限られ、定期的な再塗装が必要なので注意しましょう。

おすすめは、表面に通常よりも厚い塗膜を形成できる「UV塗装」です。

UV塗装は紫外線照射を受けて短時間で硬化する塗料を用いるため、乾燥硬化塗料よりも塗膜を厚くでき、下地との密閉性も高いことから木材腐朽菌の繁殖リスクを軽減できます。

ただし、UV塗装には大掛かりな基材が必要なので、対応できる建材メーカーは限られる点には注意が必要です。

▶︎おすすめコラム:ウレタン塗装・UV塗装・ラッカー塗装・オイル塗装… 各種木材塗装の違いは?抗ウイルス塗装についても解説

オリジナル色の調色や艶の調整などのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

腐食しにくい樹種

どの樹種の木材もセルロースなど木材腐朽菌の養分となるタンパク質成分を含むため、腐食するリスクは取り除けません。

ただし、樹種によっては木材腐朽菌が嫌う「αカジノール」や「ヒノキオール」と呼ばれる香り成分を多く含む耐食性の高いものもあります。

また、ウッドデッキに用いられるハードウッドの中には、心材に耐腐朽菌物質を含む樹種があったり、油分によって木材腐朽菌の繁殖を抑えたりする樹種もあります。

| 耐食性が高い主な樹種 | ・イベ ・セランガンバツ ・チーク ・クリ ・杉 ・桧(ヒノキ) ・カラマツ ・キリ ・ヒバ |

香り成分は辺材※より心材※の方が多く含まれる点もポイントです。

※辺材:丸太の樹皮に近い部分で、赤身とも呼ばれる

※心材:丸太の中心部に近い部分で、白身とも呼ばれる

▶︎おすすめコラム:心材・辺材に違いはある?それぞれの役割や特徴について解説

ここで気になるのが、「耐食性が高くない樹種は採用できないのか」という点です。

あくまでも、木材腐朽菌が繁殖しやすい・しにくい樹種というのは「無垢材」の状態であり、塗装木材や突板化粧板など加工された状態では必ずしも当てはまりません。

腐食した木材の補修方法

木材が万が一木材腐朽菌の影響で腐食した場合、DIYで補修できます。

①腐食部分の下処理

腐食した部分をダメージがない木部が見えるまで取り除く

②防腐剤の塗布

ダメージがない木部に満遍なくホウ素系防腐剤を数回重ねて塗布する。

③エポキシの塗布

薬剤が完全に乾いたら、上から液体エポキシを数回重ねて塗布する。

④欠損部分のパテ処理

欠損した部分にエポキシパテを埋めて成形する。

⑤研磨・着色塗装処理

エポキシパテが完全に硬化したら、研磨して周囲の木材と平滑にする。その上に着色塗装して目立たなくする。

ただし、この補修方法はあくまでも「無垢材」で、なおかつ「腐食の被害が小さい場合のみ」対応できます。

また、エポキシパテは紫外線・雨に当たる屋外環境に弱く、室内でも10年程度で劣化するケースもあることから、公共施設にはあまりおすすめできません。

恩加島木材の突板化粧板は、特殊塗装によって表面にカビや木材腐朽菌が繁殖するリスクを大幅に軽減できます。

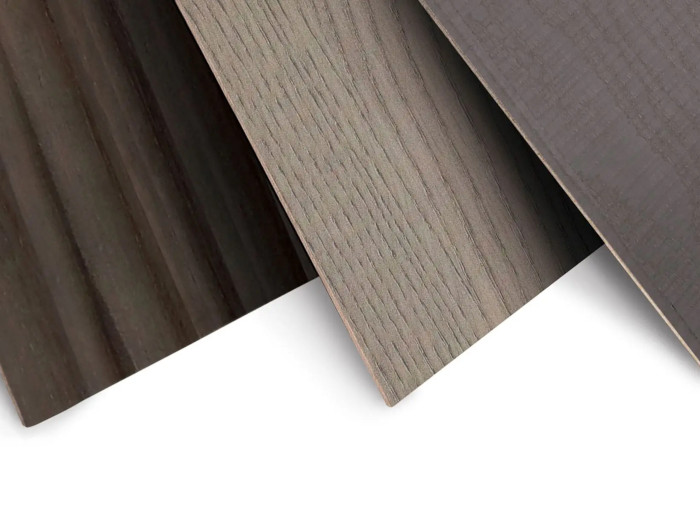

木材腐朽菌・カビの影響を受けにくい恩加島木材の「UV塗装済み突板化粧板」

「突板化粧板」とは、表面に天然木を薄くスライスした突板を用いたパネル材で、家具や内装建具の表面材、壁・天井の仕上げ材などに幅広く採用されています。

▶︎おすすめコラム:

天然木にこだわるなら突板練付化粧板。メラミン化粧板・オレフィン化粧板・プリント化粧板との違いは?

突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

恩加島木材は、国内外から良質でレパートリー豊富な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造する建材メーカーです。

不燃・難燃認定取得済み品や、木材腐朽菌・カビ菌の繁殖や擦り傷を大幅に抑えられるUV塗装品がございますので、住宅・非住宅問わず幅広い建築物へご採用いただけます。

恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。

- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる。

- 工業製品なので「品質安定性が高い」。

- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる。

- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」。

- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい。

- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」。

- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる。

- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる。

さらに弊社では、国産材や地域材、間伐材、成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。

▶︎おすすめコラム:

突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

まとめ

木材が腐食する原因は木材腐朽菌にあり、「養分・温度・湿度・空気」の条件が揃うと発生します。

木材の腐食は見た目と耐久性を損なうため、リスクの高い材料選びが重要です。

恩加島木材では、人の生活環境と地球環境の両方に配慮した高品質な突板化粧板を製造しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご検討ください。