「反りにくい」木材とは|無垢材・合板の選び方や反りどめの方法

木材最大の欠点は「反り」などの変形リスクです。

木材の反りによって設計プラン通りにおさまらなかったり、時間の経過とともにヒビ・割れが発生したりする事例は珍しくありません。

そこで今回は、木材が反る原因と反りにくい木材の条件、合板・集成材について、“1947年創業の恩加島木材”が解説します。

反りにくいおすすめの木質内装建材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

●反りにくい木材には、樹種・含水率・採取した部位(方向)の条件があります。

●合板・集成材・MDFなどは、無垢材よりも反りにくいですが、保管環境・使用環境によって変形するので注意が必要です。

●恩加島木材は、成長が早い小径丸太材や輸送時のエネルギー消費量・CO2排出量が少ない国産材(地域材)を積極的に活用し、レパートリー豊富な環境配慮型「突板化粧板」を製造販売しております。

Contents

木材が反る原因

木材が反る原因は、大きく5つあります。

| 原因 | 反りのメカニズム |

|---|---|

| 温度の変動 | ・木材を取り巻く空気の温度が変化すると、木材含水率の変動につながる |

| 含水率※の変動 | ・含水率が変化して乾燥・湿潤を繰り返すと、繊維が伸縮して反る(繊維飽和点を下回ると収縮) |

| 経年劣化 | ・経年によって木材の水分バランスが不均一になって反る |

| 荷重負荷 | ・上からの荷重によってたわみ、反る |

| 表面加工 | ・片面のみに塗装すると、両側で含水率に差が出て反る |

※含水率:木材に含まれる水分の割合。詳しくは「木材の含水率が建築にもたらす影響は?強度・仕上がりとの関係について」をご覧ください。

これらの要因によって、高品質な木材や高価な木材でも、段々と反っていく可能性は十分考えられます。

特に注意が必要なのは「含水率の変動」です。

繊維の収縮率は木材を切り出した部位や方向によって異なるため、「反りにくい木材」と「反りやすい木材」に分かれます。

▶︎おすすめコラム:木材の欠点“反り”が起こる原因|防止できる?直せる?おすすめ内装建材についても

反りにくい木材の種類

反りにくい木材を選ぶ際には、樹種・含水率・採取した部位(方向)をチェックしましょう。

樹種の違い

一般的には、針葉樹よりも広葉樹の方が反りにくいとされています。

なぜなら、広葉樹は針葉樹よりも比重が大きく、高密度で硬い樹種が多いためです。

| 反りやすい樹種 | ・杉 ・パイン ・桧 ・アカマツ など |

| 反りにくい樹種 | ・樺(カバ) ・オーク ・ナラ ・メープル ・ウォールナット など |

ただし、反りにくい樹種の木材は「硬くて重い」ため、加工や施工の効率が下がる可能性があります。

逆に、反りやすい樹種は軽くて柔らかく、加工や施工をしやすい点がメリットと言えるでしょう。

そのため、木材を選ぶ際には変形リスクの大きさと施工加工性の両方を確認して検討することが重要です。

含水率の違い

木材は伐採後、天然乾燥もしくは人工乾燥によって木材として適切な含水率に調整されます。

含水率の高い木材は、気乾材※状態になるまで施工環境や使用環境で水分が抜けて反りやすくなるので注意しましょう。

※気乾材:木材含水率と空気の湿度が平衡の状態で、季節や地域によって異なるものの、含水率は全国平均で15%程度

ちなみに、JAS(農林水産)規格でも含水率の基準が定められています。

| 木材の種類 | 含水率の基準 |

|---|---|

| 造作用製材 | 15%もしくは18%以下 |

| 構造用製材 | 仕上げ材は15%もしくは20%以下、未仕上げ材は15%もしくは20%、25%以下 |

| 下地用製材 | 15%もしくは20%以下 |

| 広葉樹製材 | 10%もしくは13%以下 |

▶︎おすすめコラム:【木材乾燥】必要な理由と含水率・収縮率との関連性、方法別の特徴を解説

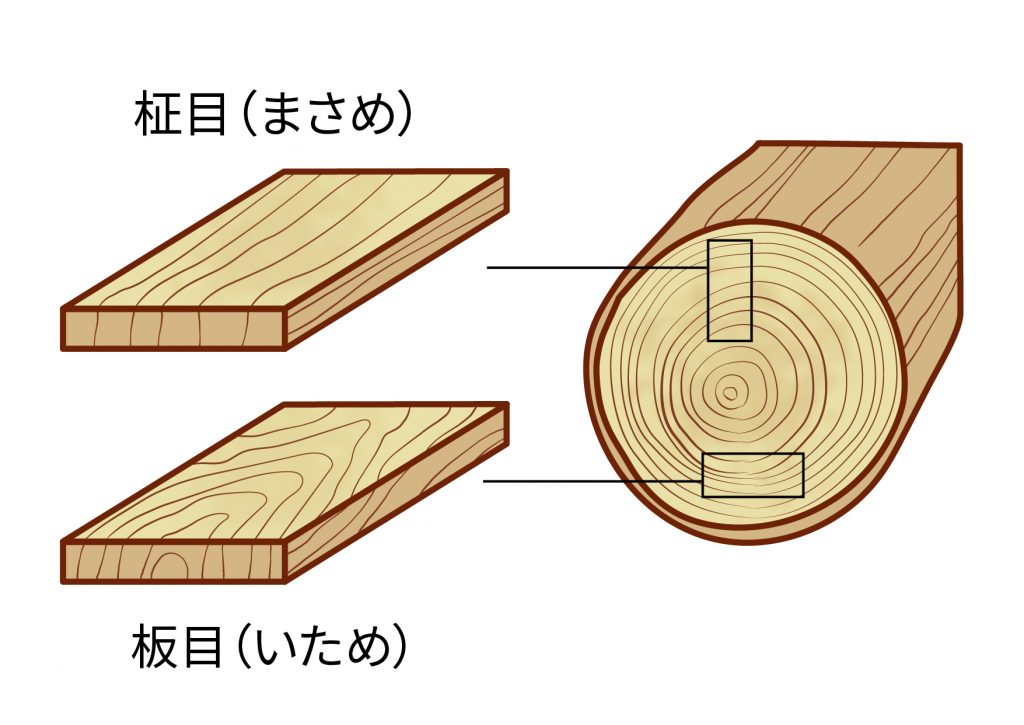

採取した部位(方向)の違い

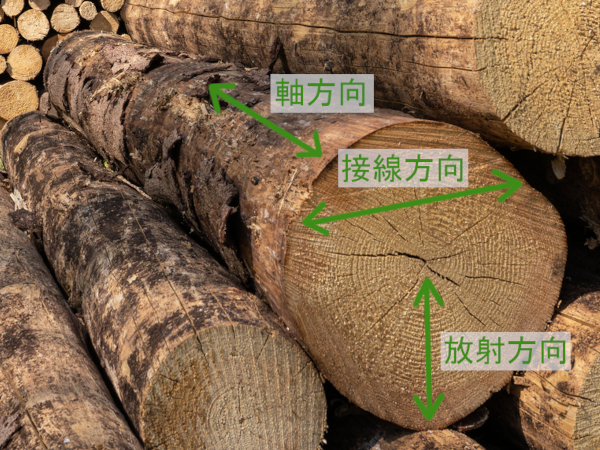

同じ丸太から製材された木材でも、どの部位から採取されたかによって反りの具合は異なります。

| 木材の方向 | 繊維収縮比 |

|---|---|

| 接線方向 | 10 |

| 軸方向 | 1 |

| 放射方向 | 5 |

板材の中では「板目」が最も収縮率が高く、反りやすくなるので注意しましょう。

※板目・柾目の違いは「木目の違いでイメージが大きく変わる。板目・柾目・杢目の違いや突板の貼り方まで徹底解説」をご覧ください。

また、板目材は木表・木裏で変形の仕方が異なる点もチェックポイントです。

板目材は、木表側に反り、木裏側に膨らむように変形します。

※木表・木裏の違いは「木表・木裏はどっちが上?木材の見分け方や使い分けのポイント、反りの理由を解説」をご覧ください。

「合板・集成材は反りにくい」は本当か

合板とは「単板を繊維方向が直行するように重ね合わせたパネル材」で、集成材は「複数のラミナ※を繊維方向が直行するように貼り合わせた木材」を指します。

※ラミナ:厚さ1~3cm程度の挽(ひき)板や小角材

合板や集成材は繊維方向が異なる複数の材料を重ねることにより、お互いの収縮力を打ち消し合って反りを軽減できます。

また、合板・集成材はどちらも工場で加工される工業製品で、含水率や寸法安定性が優れている点もポイントです。

ランバーコア合板やシナ合板は、仕上げ材としても採用され、MDF※も反りにくい材料として知られています。

※MDF:Medium Density Fiberboard(ミディアム・デンシティ・ファイバーボード)の略称で、細かく粉砕した木材繊維と接着材を混ぜ合わせて熱圧成形した中密度繊維板

ただし、合板・集成材・MDFはどれも「全く反らない」という訳ではありません。

いくら加工された工業製品であっても、木の持つ調湿効果(空気中の湿気を吸収・放出する性能)は残っており、含水率の変化によって反ったりねじれたりする可能性があるので注意しましょう。

木材が反らないようにする方法|防止・矯正策

木材の反りを防いだり、反った材料を矯正したりする方法もありますので、事前にチェックしておきましょう。

- 雨風や直射日光が当たらない場所で保管する

- 積み重ねてさらに重しを乗せてテープや紐で縛って保管する

- 納品後、速やかに加工・施工する(時間が経つと木材含水率が変化して反りにつながる)

- 表面を塗装して湿気・乾燥の影響を最小限に抑える

- 板材の裏を補強(固定)する

- テーブル天板やカウンター材はアリ溝※を彫ってそこに硬い材料をはめ込み、反りを抑える

- テーブル天板やカウンター材は、鉄製反りどめ金具(桟)を取り付ける

※アリ溝:断面が逆ハの字の形状をした溝で、部材の接合部などに彫られる

ただし、これらの方法を行なっても、木材の反りを完全に抑えることはできません。

また、建物の規模が大きくなり施工箇所が増えるほど、これらの反り防止措置を多くの木材に施すことは工期の遅延や工事費の増加につながる可能性があります。

突板化粧板は工業製品なので、品質や寸法のムラがなく、無垢材・集成材よりも反りにくい性質を持つ点が特徴です。

反りにくく品質安定性が高い「恩加島木材の突板化粧板」

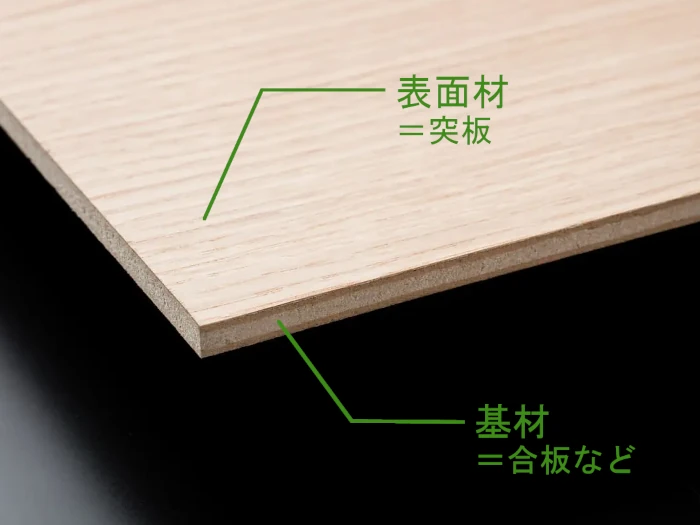

突板化粧板とは、突板と呼ばれる天然木を0.2〜0.3mmの薄いシート状にスライスした素材を表面材とし、それを基材(きざい)である合板などに接着した仕上げ用パネル材です。

無垢材よりも天然木の部分が少ないため、反りなどの変形リスクを大幅に抑えられます。

※突板化粧板も無垢材ほどではありませんが反る場合がございますのでご注意ください。

また、材料を薄くできる点や基材の種類によって防火材料として認定を受けられる点も内装材として大きなメリットです。

※防火材料:建築基準法において加熱されても一定時間「燃焼しない・避難上有害な煙やガスを発生しない」ことが認定された建築材料を指し、防火性能によって不燃・準不燃・難燃材料に分けられる。

▶︎おすすめコラム:突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

無垢材と同様のナチュラルな質感と見た目

突板は天然木をスライスした素材であるため、見た目や質感は無垢材とほぼ変わりません。

そのため、印刷では表現できないナチュラルな仕上がりになります。

無垢材よりも低価格

突板化粧板は無垢材よりも天然木の割合が少ないため、材料の価格を抑えられます。

希少価値があり高価な樹種を採用したい場合は、ぜひ突板化粧板をご採用ください。

樹種(木目・カラー)のレパートリーが豊富

突板化粧板は無垢材よりも樹種のレパートリーが多く、国産・輸入材問わず多数の中から選択できます。

また、突板化粧板でしたら、重い樹種や変形しやすい樹種、高価な樹種など、無垢材では扱いにくい種類を選定できる点もポイントです。

無垢材より変形しにくい

無垢材は、季節ごとに生じる温度や湿度の変化によって、変形したり割れたりする可能性があります。

しかし、突板化粧板は無垢材部分が薄いため、反りにくく伸縮しにくい点が強みです。

無垢材より品質ムラが少ない

無垢材は天然素材なので、同じ産地・樹種でも木1本ごとに乾燥ムラによる品質の差が出る可能性があります。

対して、突板化粧板は工業製品なので、品質が安定している点が特徴です。

同じ突板で非不燃・不燃と仕様を選べる

恩加島木材の突板化粧板は基材に不燃パネルを用いることで、防火材料としての認定を受けています。

表面の突板は非不燃・不燃で同じものを使うため、内装制限など防火規定にかかわる範囲とそれ以外の範囲をトータルデザインすることが可能です。

※詳しくは「突板不燃化粧板|特徴やメラミン化粧板・化粧ケイカル板との違いを解説」をご覧ください。

通常の突板化粧板に加えて、不燃認定取得済みの「天然木練付不燃化粧板」・「天然木練付不燃複合板」や、ホールや体育館の壁・天井材としておすすめの「天然木練付有孔化粧板」などのラインナップを揃えたPANESSE(パネッセ)をぜひご採用ください。

特殊塗装も可能

突板化粧板は工場塗装するのが原則です。

そのため、大掛かりな機材や扱いにくい塗料を用いた以下のような特殊塗装も可能になります。

- 表面の耐摩耗性を高めるUV塗装

- 木材の日焼け防止塗装

- 抗菌・抗ウイルス塗装

※突板化粧板の塗装については「ウレタン塗装・UV塗装・ラッカー塗装・オイル塗装… 各種木材塗装の違いは?抗ウイルス塗装についても解説」をご覧ください。

恩加島木材では、突板化粧板の製造から特殊塗装まで、全て自社工場にて行なっているため、お客様のご要望に細かく対応できます。

テクスチャー付きの材料も

恩加島木材は、突板化粧板の表面に様々なテクスチャーをプラスした「天然木練付テクスチャーボード」も製造しています。

「内装に高級感やオリジナリティをプラスしたい」という方は、ぜひご採用ください。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

まとめ

木材が反る原因は「温度・含水率の変動」や「経年劣化」、「荷重負荷」にあり、反りにくい木材には「樹種・含水率・採取した部位(方向)」の条件があります。

合板・集成材・MDFは、無垢材よりも反りにくいですが、保管環境・使用環境によっては変形する可能性があるので注意が必要です。

設計デザインに木材・木質建材を採用する場合は、施工部位・用途に応じて適した材料を選びましょう。

恩加島木材は、無垢材よりも反りなどの変形を抑えたレパートリー豊富な「突板化粧板」を製造販売しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、高品質でレパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご採用ください。