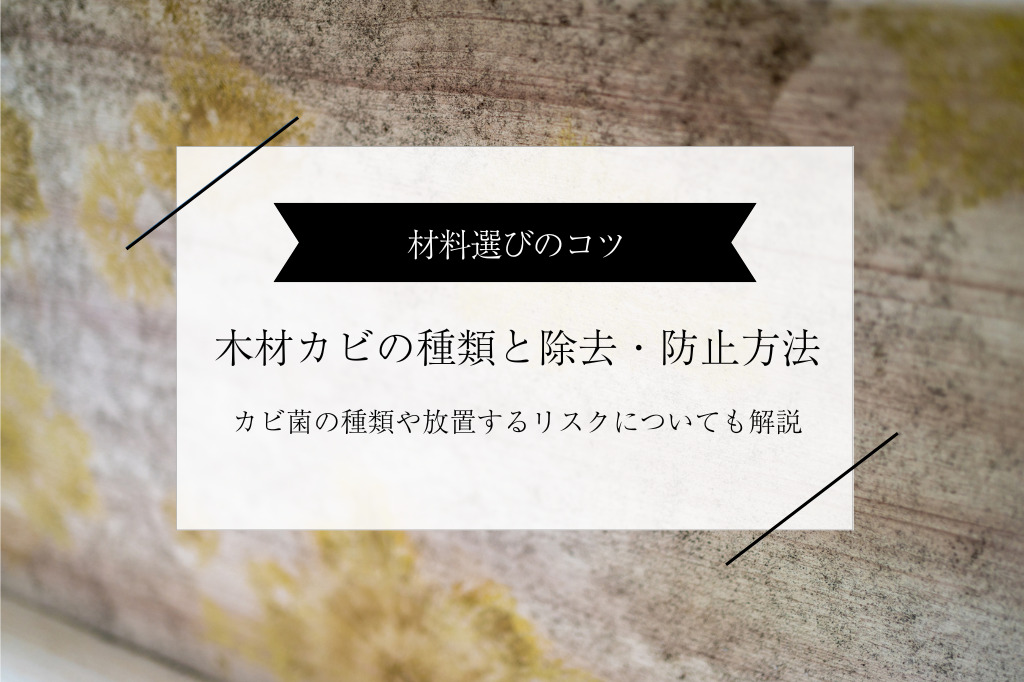

【木材のカビ】種類・見分け方とカビ取り、防止方法、おすすめ内装建材について徹底解説

高温多湿な日本においては、いくら気をつけていても木部にカビが生えてしまうことはよくありますよね。

日頃から細かい部分にまで目が届く住宅でしたら早めに対処できますが、公共施設や商業施設などの非住宅分野では気づかないうちに繁殖範囲が広がってしまうケースは少なくありません。

そこで今回は、「木材のカビ」について、人と建物に及ぼす影響から種類と発生原因、除去・防止の方法まで“木材のプロ”が詳しく解説します。

そのほか、カビと木材腐朽菌の関係や、カビの繁殖を防止するためのポイント、おすすめ内装建材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

● 木材のカビは見た目が悪くなるだけではなく、建物の耐久性や人の健康を損なう可能性があります。

● 建物を設計デザインする際には、カビの発生リスクが低い建築材料を選ぶことが重要です。

● 恩加島木材は国内外から良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富で高品質な突板化粧板を製造販売しております。

Contents

木材のカビには人・建物に被害をもたらすリスクが

木材にカビが生えると、見た目を損ねるだけではなく、建物の劣化や人の健康被害をもたらすリスクがあります。

建物への影響

カビ菌は表面汚染菌の一種で、木材の表面のみに繁殖し、たとえ全面にカビが生えても養分として分解される物質は、全体の5%にも満たないとされています。

そのため、カビの繁殖によって木材の強度や耐久性が下がる訳ではありません。

ただし、カビが生える環境は木材腐朽菌やシロアリの繁殖につながります。

| 種類 | 繁殖条件 |

|---|---|

| カビ菌 | ・繁殖に必要な養分(木材成分であるセルロース・表面のホコリや汚れなど)がある ・10〜40℃の温度環境である(20〜30℃で最も活性化する) ・空気中の湿度が70%以上である ・空気(酸素)がある |

| 木材腐朽菌 | ・繁殖に必要な養分(木材成分であるセルロースなど)がある ・20〜30℃前後の温度環境である ・木材の含水率が20%以上である ・空気(酸素)がある |

| シロアリ | ・繁殖に必要な養分(木材成分であるセルロースなど)がある ・10〜40℃の温度環境である(15〜30℃で最も活性化する) ・空気中の湿度が60%以上である ・空気(酸素)がある |

このように、カビ菌・木材腐朽菌・シロアリが繁殖しやすい環境には共通点が多いため、木材のカビは劣化が始まっているサインである可能性は否定できません。

木材が腐朽したり蟻害(シロアリによる食害)を受けると、強度が落ちて建物そのものの耐久性を下げるリスクがあります。

人への影響

木材にカビが生えると、その胞子が空気中に浮遊し、人がそれを吸い込むとアレルギー反応や呼吸器疾患、アトピー性皮膚炎を引き起こす可能性があります。

(参考:厚生労働省|科学的根拠に基づく シックハウス症候群に関する 相談マニュアル)

それ以外にも、カビからは人の健康に被害をもたらす揮発性有機化合物(MVOC※)も発生することがわかっているため注意が必要です。

※MOV:Microbial Volatile Organic Compoundsの略称で、カビ菌などの微生物が代謝するときに排出する揮発性有機化合物を指し、シックハウス症候群との関連性も指摘されています。

木材に生えるカビの種類と見分け方

「木材のカビ」と言ってのその菌種にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴と繁殖原因が異なります。

木材の表面に生えるカビは主に「黒カビ・白カビ・青カビ」の3種類です。

| カビの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 白カビ (アスペルギルス属) | ・自然界において最も繁殖しやすいカビで、コウジカビとも呼ばれる ・繁殖すると表面に白・茶・黒などの斑点が現れる ・「アスペルギルス・フミガーツス」は特に多くアレルゲン物質を放出する |

| 青カビ (ペニシリウム属) | ・アルペルギルス属と同様に多く見かけるカビ菌で、木材や食材に繁殖しやすい ・繁殖すると表面に青緑色で綿毛状の斑点が現れる ・アレルゲン物質の放出量は多い |

| 黒カビ (クラドスポリウム属) | ・特に湿度の高い場所に発生しやすい ・繁殖すると暗緑色や黒色の斑点が現れる ・屋内空中浮遊真菌類のトッププラスであることから、空中に浮遊するカビの中でもっとも多い |

(参考:東京都保健医療局|食品衛生の窓)

木材の表面にカビを見つけたら、まずはどの種類なのかを確認しましょう。

木材カビが繁殖しやすい場所

「養分・温度・湿度(水分)・空気」の条件が揃うと、カビ菌は短期間で繁殖します。

以下の場所はカビ菌の繁殖条件が揃いやすいので注意しましょう。

- 雨漏りによって湿っている壁・天井・床など

- 換気不足で湿度が上がりやすい床下や小屋裏など

- 窓ガラスの結露によって長時間湿っている窓枠や窓辺の床

- 風通しが悪くホコリが溜まりやすい場所(大型家具の裏やクローゼット・押し入れの内部など)

- 水漏れしている水回りの周辺床(キッチン・トイレ・洗面など)

特に、風通しが悪く知らぬ間に湿度が上昇しやすい場所は、カビの繁殖に適した環境になるケースは珍しくありません。

そのため、徹底した湿度管理がカビを防止する上で重要になります。

カビが生えやすい樹種と生えにくい樹種

どの樹種の木材でもセルロースなど菌類の養分となる成分を含むため、カビが生える可能性があります。

ただし、空気中の湿気(水分)を吸収し抱え込みやすい樹種はカビの繁殖リスクが高いので注意が必要です。

| カビが生えやすい主な樹種 | モミ シナ トチ ハン タモ パイン(マツ) ブナ(オーク) |

| カビが生えにくい主な樹種 | スギ ヒノキ ヒバ サワラ ケヤキ |

特に、スギ・ヒノキには抗菌作用の高いフィトンジット(木の香り成分)が多く含まれていることから、カビが生えにくく、ウイルスなどの不活性化効果があることも分かっています。

(参考:奈良県|奈良の木で健康になる!実証試験結果について)

ただし、「カビが生えやすい・生えにくい樹種」とは、あくまでも無垢材の状態であり、塗装木材や突板化粧板など加工された状態では当てはまらない可能性もあります。

木材のカビ取り(除去)の方法と注意点

カビ取り剤やカビ取りスプレーは多く市販されていますが、これらの中には木材を変質・変色・表面劣化させるものもあるので注意しましょう。

木材に使えるカビ取り剤の種類

市販されているカビ取り剤は、大きく「塩素系漂白剤・酸素系漂白剤・重曹水系・エチルアルコール系・次亜塩素酸水系」の5つに分けられ、それぞれ液性(pH)が異なります。

| 種類 | 液性(pH値) |

|---|---|

| 塩素系漂白剤 (ハイターなど) | アルカリ性(11.0〜12.0程度) |

| 酸素系漂白剤 | 弱アルカリ性(9.0〜11.0程度) |

| 重曹水系 | 弱アルカリ性(8.2〜8.5程度) |

| エチルアルコール系 (消毒用エタノールなど) | 中性(7.0前後) |

| 次亜塩素酸水系 (次亜塩素酸・次亜塩素酸カルシウム・ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムなど) | 微酸性〜強酸性(2.7〜6.5程度) |

どの種類のカビ取り剤でも木材のカビは除去できますが、アルカリ性の薬剤を弱酸性である木材の表面に付けると、劣化させるリスクがあるので注意しましょう。

また、木材内部にまでカビ取り剤の水分が浸透すると、腐朽の原因にもなりかねません。

そのため木材のカビを取る際には、必ずエチルアルコール系もしくは次亜塩素酸水系(微酸性・弱酸性タイプ※)を使用しましょう。

※強酸性の薬剤が木材に付着すると、変色する可能性があります。また、似た物質で次亜塩素酸ナトリウムがありますが、こちらは塩素系漂白剤に含まれる物質でアルカリ性です。

エチルアルコール系カビ取り剤で繁殖しているカビを取り除き、次亜塩素酸水系に含まれる酸性物質がカビのタンパク質を溶かして不活性化させ、死滅させることができます。

(参考:文部科学省|カビ対策マニュアル[基礎編])

カビ取りの方法

木材の表面にカビを見つけたら、次の手順で除去しましょう。

①表面についているホコリや汚れを除去する

②エチルアルコール系カビ取り剤を含ませた柔らかい布でカビを拭き取る

③次亜塩素酸水系を含ませたキッチンペーパーなどをカビが繁殖している部分とその周りに貼って、10〜15分ほど放置する(カビの色素が無くなるまで繰り返す)

④カビの色素が取り除かれていることを確認して、水に濡らして固く絞った布で表面を拭く

ただし、塗装された木材(木質建材)などではこの方法が有効でない場合もあります。

カビ取りする時の注意点

いきなりカビ取りするのではなく、必ず以下の注意点やポイントをチェックしましょう。

・スプレーでカビ取り剤を吹きかけると、繁殖が広がる

エチルアルコール系・次亜塩素酸水系カビ取り剤をスプレーで木材に吹きかけると、液ダレしたり薬剤が霧状で広がり、カビ胞子が拡散して広範囲で繁殖してしまう可能性があります。

・消毒用エタノールは揮発しやすい

消毒用エタノールはすぐに揮発するため、多めに用意しましょう。

また、同じ布に何度も染み込ませるとカビ胞子が色々なところに付着する可能性があるので、こまめに清潔な布に取り替える必要があります。

・変色する可能性がある

木材や化粧板の表面加工(塗装やコーティング)によっては、部分変色する可能性があるので注意しましょう。

特に、水性塗料やオイル仕上げの木材・化粧板は、エチルアルコール系・次亜塩素酸水系のどちらとも相性が悪く、剥がれや変色、表面劣化の原因になります。

そのため、まずは目立たないところで試してからカビ取りしましょう。

・やすりがけ(研磨・サンディング)はカビの繁殖を広げる

木材についたカビの色素を取り去るために表面をやすりがけすると、カビ胞子が周囲に飛んで、繁殖を広げる可能性があります。

また、家具などに用いられる突板化粧板は表面材が0.2〜0.3mmと薄いため、やすりがけによって基材(きざい)が見えてしまう恐れがあるので注意しましょう。

フローリングのワックスを溶かしてしまう

家具の裏や窓の近くなど、フローリングにカビが生えるケースは珍しくありませんが、ワックス掛けしてあるフローリングにエチルアルコール系は使えません。

ワックスを溶かしてしまう可能性があるので注意しましょう。

そのため、新築・改修リフォームの際には、カビ繁殖を防止する方法も押さえておきましょう。

木材のカビ防止方法

木材表面のカビを除去することも重要ですが、そもそもカビが繁殖しない環境づくりも可能です。

カビの繁殖や再発を防止するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

表面を清潔に保つ・定期清掃する

木材の表面についたホコリや汚れ(食べかすなどの有機物)は、カビ菌の養分になります。

そのため、カビ菌の繁殖を防止するためには、こまめに清掃して表面を清潔に保つようにしましょう。

定期点検はカビの早期発見にもつながります。

(参考:文部科学省カビ対策マニュアル[実践編])

適切な湿度を保つ・換気を徹底する

カビ菌は空気中の湿度が70%以上になると活性化するため、常に湿度をそれ以下に保つことで繁殖を防げます。

そのため、できるだけ風通しをよくするなど、換気を徹底しましょう。

家具を壁から離したり、作り付けの家具でホコリが溜まらないように工夫したりする方法も有効です。

ただし、空気中の湿度を下げても木材が濡れているなど含水率が高いとカビや木材腐朽菌が発生しやすいので注意してください。

雨漏りや水漏れによってカビが生えている場合は、大元の原因を解消することも欠かせません。

▶︎おすすめコラム:木材の含水率が建築にもたらす影響は?強度・仕上がりとの関係について

UV塗装材を選ぶ

UV塗装とは、紫外線を照射すると短期間で硬化する塗料を用いる方法です。

UV塗装は通常の塗装よりも分厚い塗膜を形成でき、下地の密閉性も高いことから、カビの繁殖リスクを軽減できます。

また、万が一表面にカビが生えても表面のホコリなどを除去すれば木材まで浸透する可能性は極めて低いです。

ただし、UV塗装には大掛かりな基材が必要なので、対応できる建材メーカーは限られる点には注意が必要です。

▶︎おすすめコラム:ウレタン塗装・UV塗装・ラッカー塗装・オイル塗装… 各種木材塗装の違いは?抗ウイルス塗装についても解説

オリジナル色の調色や艶の調整などのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

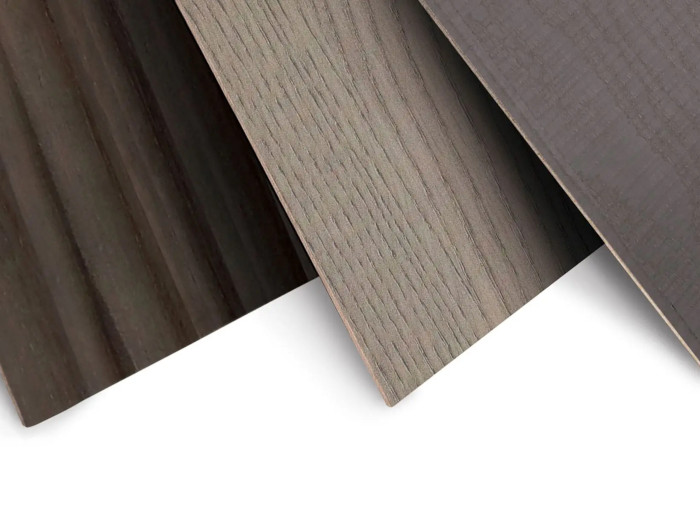

恩加島木材の「UV塗装済み突板化粧板」

「突板化粧板」とは、表面に天然木を薄くスライスした突板を用いたパネル材で、家具や内装建具の表面材、壁・天井の仕上げ材などに幅広く採用されています。

▶︎おすすめコラム:

天然木にこだわるなら突板練付化粧板。メラミン化粧板・オレフィン化粧板・プリント化粧板との違いは?

突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

恩加島木材は、国内外から良質でレパートリー豊富な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造する建材メーカーです。

不燃・難燃材料の認定を受けているものもございますので、住宅・非住宅問わず幅広い建築物へご採用いただけます。

恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。

- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる。

- 工業製品なので「品質安定性が高い」。

- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる。

- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」。

- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい。

- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」。

- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる。

- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる。

さらに弊社では、国産材や地域材、間伐材、成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。

▶︎おすすめコラム:

突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

まとめ

木材のカビは「養分・温度・湿度・空気」の条件が揃うと発生します。

木材のカビは見た目が悪くなるだけではなく、建物の耐久性や人の健康を損なう可能性があるため、見つけたら適切な方法で除去しましょう。

また、建物を設計デザインする際にはカビの発生リスクが低い建築材料を選ぶことも重要です。

恩加島木材では、人の生活環境と地球環境の両方に配慮した高品質な突板化粧板を製造しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご検討ください。