日本における森林の現状|面積・蓄積量の推移と抱える問題・課題

日本はその国土の約2/3を森林が占める世界でも有数の森林大国です。

ところが、その森林の継続が危ぶまれる問題・課題をいくつも抱えています。

そこで今回は、日本における森林面積・森林蓄積量の推移と具体的な問題・課題、その解決方法を“木材のプロ”が詳しく解説します。

1947年創業の恩加島木材がおすすめする内装材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

● 日本における森林問題を解決する糸口として注目されているのが、建築(建設)業界の取り組みで、木材利用促進や国産材・地域材の積極的な採用により、森林の若返りが期待されています。

● 恩加島木材は国内外から良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富で高品質な突板化粧板を製造販売しております。

Contents

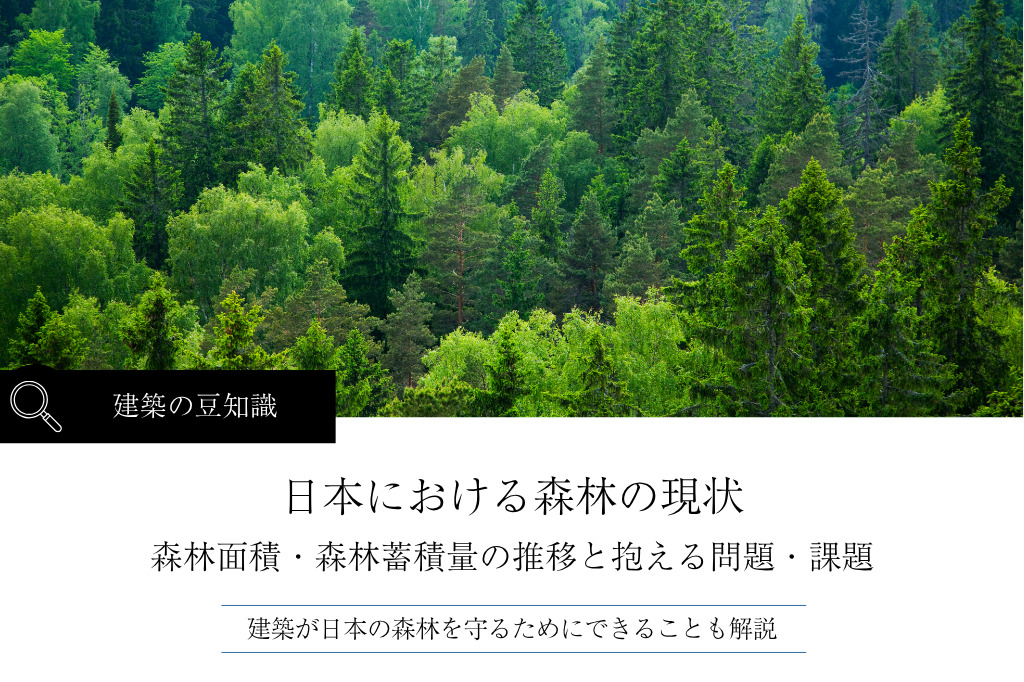

日本における森林面積の推移|長年“横ばい”

世界では森林破壊や森林減少が問題視されていますが、国土交通省の公表データによると日本における森林面積は1966(昭和41)年から2022(令和4)年までで“ほぼ横ばい”です。

人工林・天然林合わせて2,500万ヘクタール前後を維持し続けています。

(参考:林野庁|「森林資源の現況」について)

日本の国土面積は3,780万ヘクタールですから、ここ半世紀に渡り森林面積は国土の66〜67%をキープしているということです。

そのため、森林面積は数十年の間ほとんど変わっていません。

ただし、木材利用量はここ半世紀で大きく変化しており、「森林蓄積量」は増加傾向にあります。

(参考:林野庁|林地開発許可制度)

▶︎おすすめコラム:森林保全とは?取り組み例と“できること”、保護との違い、関連する税金、おすすめ内装材を紹介

日本における森林蓄積の推移|10年以上“増加中”

森林蓄積とは、森林※にある樹木(幹のみ)の総体積量を指し、木材として利用可能な資源の量を測る重要なデータです。

※森林蓄積のデータ集計には、果樹園などの農地や街路樹は含まれません。

国土交通省の公表データを見ると、森林面積は50年以上ほとんど増減がないにもかかわらず、森林蓄積量は1966年から2022年で「約2.9倍(1,887百万㎥→5,560百万㎥)」にも増えています。

これは一見すると木々が増えているため環境面でメリットがあるように見えますが、森林蓄積量の増加は木材として使うのに適した樹齢を超えた老齢木が増えていることを意味します。

老齢木(高齢級林)の増加は環境面や林業においてデメリットがあるため、“森林蓄積量の増加=森の高齢化”は無視できない問題です。

- 幹が太くなり、伐採コストが高くなる(林業の採算が合わない)

- 幹が太くなり、製材が困難、もしくはコストが高くなる(製材業の採算が合わない)

- 木の成長スピードが緩やかになり、二酸化炭素をあまり吸収しない

日本国内において10齢級(林齢46〜50年)以上の高齢化した人工林は総人工林面積の「約51%」を占めることも分かっており、今や日本の森林は「少子高齢化」の一途を辿っています。

日本の森林・林業は、多方面での問題・課題を抱えているため、国土交通省を中心に貴重な天然資源の保全に向けて様々な取り組みが進められているのが現状です。

▶︎おすすめコラム:“森林循環”の重要性|問題点・課題と取り組み事例、SDGsとの関係性

日本の森林・林業が抱える問題と課題

今、日本の森林やそれを管理する林業は、いくつもの問題や課題を抱えています。

これらを解決することで、日本における森林の持続可能性が高まるといっても過言ではありません。

林業従事者の人材不足・高齢化

かつて林業は日本経済を支える重要な産業でしたが、国勢調査によると林業従事者の減少・高齢化は顕著です。

1979(昭和55)年におよそ14.6万人いた林業従事者は、2020(令和2)年までで4.4万人(約70%減)にまで減り、若年者率※は17%・高齢化率※は25%と他の産業と比べて高齢化が目立ちます。

※若年者率:総数に占める35歳未満の人の割合

※高齢化率:総数に占める65歳以上の人の割合

(参考:林野庁|林業労働力の動向)

しかし、林業従事者の人手不足や高齢化に伴い、森林伐採量が減少して供給量が追いついていないのが現状です。

そのため、林野庁では「緑の雇用事業」を通じて、新規就業者の増加を目指しています。

(参考:林野庁|「緑の雇用」事業と林業労働力の確保・育成について)

林業の利益性低下

日本の林業産出額は木材に限定すると、1980(昭和55)年のピーク時「11,582億円」から2014(平成16)年の「4,515億円」と大きく減少しています。

(参考:林野庁|林業の現状と課題)

また、良質な木材を生産するためには、長年の手入れが必要です。

植付け(再植林)

地拵え(じこしらえ)した林地に苗木を植える作業

下刈り

苗木の生育を妨げる周囲の雑草や低木を取り除く作業

枝打ち

強度的な欠陥となる節(ふし)を少なくするために、下枝や枯れ枝を取り除く作業

倒木起こし

強風や雪圧などで倒れかかった木を起こす作業

間伐

健全な木を育てるために、混み合った部分の木を間引く作業

主伐

伐採に適した樹齢に達した木を木材へ加工するために刈り取る作業

地拵え

主伐後の林地から残った根などを取り除き再植林する準備をする作業

林業者はこれら長年の作業を繰り返し続けていく必要があり、主伐に至るまで経営を継続できる業者のみが生き残る構造であることは否めません。

そのため、主伐時以外の収益性を高めるために、近年は間伐材を利用した製紙技術や建材製造技術の開発が進められています。

所有者不明林・不在村所有者森林の増加

近年、森林所有者の世代交代などの理由によって、所有者不明林※や不在村所有者森林※が増加しています。

※所有者不明林:所有者の分からない森林

※不在村所有者森林:所有者が離れた場所に住んでいる森林

所有者不明林は持ち主の承諾を得られず管理できませんし、不在村者所有森林は在村者所有森林と比べて管理が行き届かない傾向が見られます。

そのため、どちらも森林荒廃につながる可能性があるのです。

地籍調査における登記簿上の所有者不明林の割合は28.2%、不在村者保有森林面積は24%にまでのぼり、経営・管理が行われていない森林は私有林のおよそ2/3(657万ヘクタール)とも言われています。

(参考:林野庁|森林経営管理法の概要と所有者不明森林への対応)

所有者不明林と不在村所有者森林の割合は国が把握しているだけで20万ヘクタールを超えており、これは全森林の約1%に相当するのが実態です。

| 無植栽伐採跡地 (再植林されていない森林跡地) | 2.1~10.2万ha |

| 無間伐林 (間伐されておらず、樹木が過密している人工林) | 0.6~8.5万ha |

| 放棄竹林 (放置されている竹林) | 1.1~4.2万ha |

| 合計 | 3.9~22.9万ha |

所有者不明林と不在村所有者森林の割合は、国土交通省の試算によると2050年までに最大47万ヘクタール(全森林の約2%相当)まで増加するとも言われています。

この傾向に歯止めをかけるために、国は森林管理経営制度※によって、管理の行き届かない森林を健全な状態に戻す取り組みを進めています。

(参考:林野庁|森林環境税及び森林環境譲与税)

※森林管理経営制度:管理が行き届かず放置された森林を所有者ではなく市町村が主体となって一括管理し、林業の活性化と森林の適切な管理を実現するための制度

▶︎おすすめコラム:なぜ“放置林”が増加している?原因と解決策・活用方法を解説

▶︎おすすめコラム:【グラフで見る】日本の“森林・林業”が抱える問題と今後の課題や対策について解説

“建築”が日本の森林を守るためにできること

現在、日本の森林が抱える問題・課題を解決するために注目されているのが、建築・建設業での取り組みです。

建築における木材の積極的な利用

全木材のうち建築資材は20%以上を占めると言われていることから、建築への木材利用率を高めることで林業の発展、ひいては健全な森林管理が可能になると期待されています。

元々、1~3階建ての低層住宅(戸建住宅)では木造率が80%を超えますが、着目すべき点は4階建て以上の中高層建築物や非住宅建築物の木造率も上昇し始めている点です。

2023年度に着工した公共建築物の木造率は14.8%、低層(3階建て以下)に限定すると30.6%と前年度から微増しています。

(参考:林野庁|公共建築物の木造率について)

この傾向を維持するために、中規模以上の建築物に応用できる木造建築技術の開発が進められています。

(参考:林野庁|木材需給・利用と木材産業)

実際に、建築基準法の防火規定が緩和され、ビルなどの木造・内装木質化を実現するためのハードルが低くなりつつあります。

▶︎おすすめコラム:今“内装の木質化”が注目されている訳とは? その効果や取り入れるべき建築物について徹底解説

▶︎おすすめコラム:【2025年建築基準法改正】重要ポイントを簡単まとめ|構造計算・リフォーム・木造化と防火規定

国産材・地域材の活用

木材利用の促進に加えて政府が推し進めているのが、国産材・地域材※の活用です。

※地域材:国産材からさらに生育地域を限定した木材

国産材・地域材の活用によって、以下のメリットを得られるとされています。

- 主伐が増加することによる森林の若返り(生育の過程でさらに多くの二酸化炭素を吸収する)

- 林業・製材業、ひいては地方経済の活性化(地方創生)

- 運輸エネルギーの削減(輸入材と比べるとエネルギー消費量・二酸化炭素消費量が極端に少ない)

これらの点から、森林大国である日本は国産材・地域材の活用に取り組んでおり、2023年の木材自給率は42.943%と最低ラインの2021年18.8%から大幅に上昇しました。

▶︎おすすめコラム:今こそ木材も“地産地消”する時代。脱炭素化に向けた地産材・地域材利用について解説

▶︎おすすめコラム:日本の木材自給率はどれくらい?国の取り組みからウッドショック・世界情勢との関係まで詳しく解説

間伐材・小径材の活用

良質な木材を育てるまでの間で発生する間伐材を活用して林業に利益を生み出し、人材不足などの問題を解決することも重要とされています。

あわせて最近は短い年数で成長する小径材の活用も注目されており、森林の循環が早まると木々が成長の過程でより多くの二酸化炭素を吸収するようになる点も注目すべきポイントです。

これまで間伐材は主に燃料として活用されてきましたが、近年ではその使い道は様々です。

- ストーブ用ペレット

- 製紙用パルプ

- 木製品の材料

- 建築資材(内装建材など)の材料

▶︎おすすめコラム:“間伐材の利用”がSDGsのカギを握る?現状の問題点やメリット・デメリットについて解説

▶︎おすすめコラム:“人工突板”は天然木由来の建材。基礎知識やウッドショックとの関連性について解説

建築業界での取り組みに加えて、政府主導で以下の取り組みも実施されています。

- 森林管理経営制度による自治体と林業者共同の施業集約化(作業の効率アップによる収益化)

- スマート林業(IoT化)の普及促進による作業効率アップ

- エリートツリー※の開発・普及

※エリートツリー:人工交配や良質な樹木の選抜によって開発された、成長が速く品質が高い樹木

▶︎おすすめコラム:林業・森林資源を守る“エリートツリー”。基礎知識からメリット・デメリットについて解説

▶︎おすすめコラム:【森林を守るためにできること】国・企業の取り組みと関連法令について

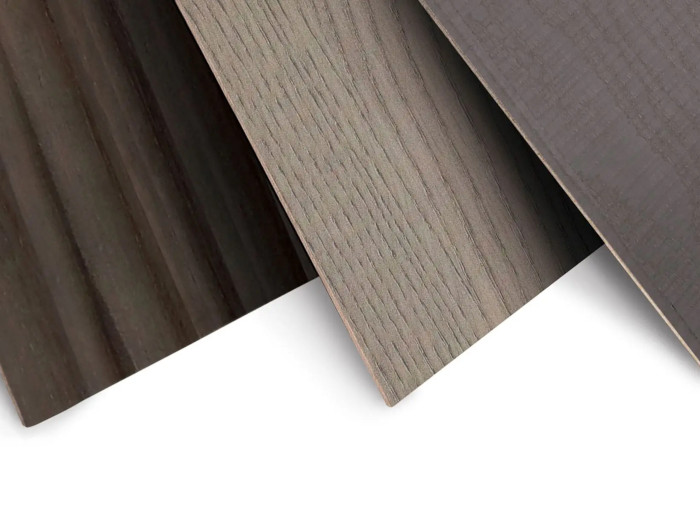

恩加島木材の高品質な「天然木練付化粧板」

恩加島木材は、国内外から良質でレパートリー豊富な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板(天然木練付化粧板)を製造する建材メーカーです。

突板化粧板とは、天然木を0.2〜0.3mmほどの薄いシート状にスライスした突板(つきいた)を表面材とし、それを基材(きざい)に接着したパネル材です。

壁・天井の仕上げ材や家具・建具の表面材など、幅広い部位に採用されます。

恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。

- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる

- 工業製品なので「品質安定性が高い」

- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる

- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」

- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい

- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」

- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる

- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる

さらに弊社では、国産材や地域材、間伐材、成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。

▶︎おすすめコラム:突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

まとめ

日本における森林の現状は、森林蓄積量の増加(=伐採量の減少)や人材不足などの問題を抱えています。

その解決の糸口として注目されているのが、建築(建設)業界の取り組みです。

木材利用促進や国産材・地域材の積極的な採用により、国内の林業・製材業がかつての活気を取り戻し、森林の若返りが期待されています。

恩加島木材では、人の生活環境と地球環境の両方に配慮した高品質な突板化粧板を製造しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご検討ください。