エコマテリアルとは|建築に必要な理由、種類・特徴を解説

持続可能型(サステナブル)社会実現に向けて、国が公共事業を中心に採用を推進しているのが「エコマテリアル」で、建築業界において注目されているキーワードです。

そこで今回は、「エコマテリアル」の概念や、建築における必要性、採用するメリット・デメリット、事例・種類について、“1947年創業の恩加島木材”が解説します。

環境に配慮したおすすめの木質内装建材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

●他分野でエコマテリアルの採用が進んでいる中、特に国が力を入れているのが建築(建設・土木)での利用です。

●恩加島木材は、成長が早い小径丸太材や、輸送時のエネルギー消費量・CO2排出量が少ない国産材(地域材)を積極的に活用し、レパートリー豊富な環境配慮型「突板化粧板」を製造販売しております。

Contents

エコマテリアルとは

エコマテリアルとは、資源採取・製造・使用・廃棄の過程全て(=ライフサイクル)を通じて、人・自然に配慮し、環境負荷を最小限に抑えられる材料を指します。

その歴史はまだ浅く、1991年に「地球環境に調和し持続可能な人間社会を達成するための物質・材料」として日本で誕生した概念です。

エコマテリアルの取り組みにはいくつかの種類があります。

- リサイクルできる(しやすい)材料

- 製造・使用・廃棄において有害物質を出さない(少ない)材料

- 製造・廃棄に必要となるエネルギー量や資源量が少ない材料

- 少量で高い効果や性能を発揮する材料

- 太陽光発電や風力発電、地熱利用などを実現するために必要な材料

- 製造・廃棄においてCO2などの温暖化効果ガスを排出しない材料

- 汚れた土壌や水質をきれいにする材料

- 何らかの方法で地球温暖化の抑制につながる材料

(参考:エコマテリアルフォーラム)

建築にエコマテリアルが必要な理由

エコマテリアルは様々な分野で活用されていますが、その中でも特に関連性が高いのは「建築・建設・土木」業界です。

日本では、高度経済成長が始まった1950年代から、バブルが崩壊した1990年頃まで、全国各地で建築事業が進められ、“スクラップ・アンド・ビルド”が当たり前でした。

しかし、2000年以降は空き家率が上昇し、建築においても循環型社会への移行が求められるようになったのです。

(参考:国土交通省|空き家政策の現状と課題及び検討の方向性)

そのため、近年増えているサステナブルやSDGsをコンセプトにした建築プロジェクトにおいて、エコマテリアルは多く採用されています。

建築分野で使われるエコマテリアルの事例|種類と特徴

エコマテリアルは公共事業を中心に採用事例が増えており、特に東京都では「平成28年度東京都環境物品等調達方針(公共工事)」に基づき、すべての公共工事に環境物品等を最大限に活用することを定めています。

実際に2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、建物・スタッフの制服・紙などの消耗品・災害備蓄品など幅広い分野でエコマテリアルが採用されました。

(参考:東京都オリンピック・パラリンピック調整部)

エコマテリアルの中で建材として使用されているものにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

盛土・地盤改良材

建築前の造成や地盤改良に使用されるエコマテリアルもあります。

- 建設汚泥から再生した処理土

- 土工用水砕スラグ※

- 銅・フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材※

- 地盤改良用製鋼スラグ

※スラグ:鉱物から金属を精錬する際に発生した不要物で、それを急冷して粒状に加工したもの

※ケーソン中詰め材:防波堤や岸壁の中に充填される材料

セメント

コンクリート建造物に欠かせないセメントにも、環境負荷が少ないタイプを選べます。

- 高炉セメント

- フライアッシュ※セメント

- エコセメント

※フライアッシュ:火力発電所で石炭を燃焼させた後に発生する微細な石炭灰

コンクリート・再生骨材

従来のコンクリートは、セメントに砂利などの骨材を混ぜますが、その骨材にもエコマテリアルが用いられ始めています。

- 透水性コンクリート

- 高炉スラグ骨材

- フェロニッケルスラグ骨材

- 銅スラグ骨材

- 電気炉酸化スラグ骨材

- 再生材料を使用した型枠材

路盤材・舗装材・ブロック材・アスファルト

道路(車道・歩道)の舗装材やブロックのうち、エコマテリアルに該当するものは公共事業に多く採用されています。

- 鉄鋼スラグ混入路盤材

- 再生加熱アスファルト混合物

- 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物

- 再生材料を用いた舗装用焼成ブロック・プレキャスト無筋コンクリートプロック

- 再生プラスチック製ブロック

プラスチック・樹脂製品

プラスチック系建材は主に内装材に使用されますが、近年は耐久性・デザイン性に加えて環境配慮性の高い材料が増えています。

- オレフィンシート(製造時のCO2排出量・燃焼時の有毒ガス発生量が少ない)

- バイオマスプラスチック(植物などの再生可能な有機資源が原料)

- 生分解性プラスチック(微生物・酵素によって水とCO2に分解)

- 熱可塑性樹脂(リサイクル・リユースが容易)

塗料

近年、水性塗料の耐久性が高まり、さらに建物の省エネ性アップにつながる塗料も少なくありません。

- 重防食塗料(雨・風・塩害の環境にさらされる鋼構造物を長期間、腐食・劣化から保護できる)

- 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料

- 高日射反射率塗料(建物の暑さを軽減)

- 高日射反射率防水(建物の暑さを軽減)

電線(ケーブル)・配管

電気配線は給排水管などの材料にまでエコマテリアルは広がっています。

- エコマテリアル電線(EM電線、ハロゲンや鉛を含まない難燃性ポリエチレンを被覆材に使用)

- 再生硬質ポリ塩化ビニル管

木材・木質建材

森林を伐採して木材を使用する行為は“エコ”に反していると思われがちですが、計画的な木材利用は森林循環、ひいては森林のCO2吸収効果アップにつながります。

- 製材

- 集成材

- 合板・単板積層材

- パーティクルボード

- 繊維板

- 木質系セメント板

- 小径丸太材・間伐材を利用した突板化粧板

▶︎おすすめコラム:「森林伐採=地球温暖化」という“誤解”|関係性や建築ができる対策を解説

▶︎おすすめコラム:“森林循環”の重要性|問題点・課題と取り組み事例、SDGsとの関係性

●輸送時のエネルギー消費量・CO2排出量を最小限に抑えられる「国産材・地域(地産)材の活用」

●林業の収益性を高められる「小径丸太材・間伐材を利用した人工突板の研究開発」

●不燃認定取得済み木質建材の製造による「特殊建築物などの内装木質化促進」

●突板化粧板の長寿命化・安全性アップにつながる「自社工場・自社スタッフによる高品質な特殊塗装」

エコマテリアルを採用するメリット・デメリット

エコマテリアルを建築計画に採用することで得られるメリットがある反面、課題となるデメリットもあるので注意が必要です。

メリット

- 建物のライフサイクルを通じたCO2排出量の削減(炭素税※・炭素クレジット※においても有利)

- 資源の有効活用により省資源化

- 製造における端材の再利用や廃棄物削減による効率性アップ

- 有害物質の削減による環境負荷軽減(社員の労働環境・建物利用者の安全性向上にも)

- 設計競技(コンペ)における評価向上

- 建物の長寿命化による長期的コストの削減

- CSRやSDGsへの取り組み実践による企業イメージの向上(ポジティブイメージのアピールにも)

※炭素税:化石燃料の使用などによって排出されるCO2に対して企業に課される税金

※炭素クレジット:カーボンクレジットとも呼ばれ、温室効果ガスを削減(吸収)した実績を数値化し、排出権として企業間で取引できる仕組み

▶︎おすすめコラム:“GX推進法”とは|概要・問題点と建築分野の取り組むべき課題を解説

デメリット

- 技術が開発途上で成熟しきっていないエコマテリアルは、品質が従来製品と比べて劣る可能性がある

- 製造ラインが十分確保されていないエコマテリアルは、価格が従来製品と比べて高い可能性がある

国内外問わず建築利用が再注目されており、大規模建築物においても木造・木質化が進んでいます。

恩加島木材の環境配慮型「突板化粧板」

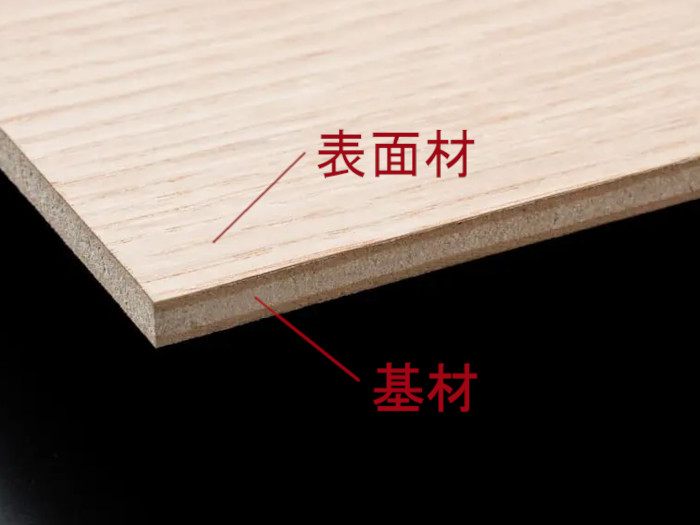

突板化粧板とは、突板と呼ばれる天然木を0.2〜0.3mmの薄いシート状にスライスした素材を表面材とし、それを基材(きざい)である合板などに接着した仕上げ用パネル材です。

無垢材・集成材と合わせて内装建材として幅広い建物に採用されており、エコマテリアルとしても近年注目されています。

▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

▶︎おすすめコラム:突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

無垢材と同様のナチュラルな質感と見た目

突板は天然木をスライスした素材であるため、見た目や質感は無垢材とほぼ変わりません。

そのため、印刷では表現できないナチュラルな仕上がりになります。

無垢材よりも低価格

突板化粧板は無垢材よりも天然木の割合が少ないため、材料の価格を抑えられます。

希少価値があり高価な樹種を採用したい場合は、ぜひ突板化粧板をご採用ください。

樹種(木目・カラー)のレパートリーが豊富

突板化粧板は無垢材よりも樹種のレパートリーが多く、国産・輸入材問わず多数の中から選択できます。

また、突板化粧板でしたら、重い樹種や変形しやすい樹種、高価な樹種など、無垢材では扱いにくい種類を選定できる点もポイントです。

無垢材より変形しにくい

無垢材は、季節ごとに生じる温度や湿度の変化によって、変形したり割れたりする可能性があります。

しかし、突板化粧板は無垢材部分が薄いため、反りにくく伸縮しにくい点が強みです。

無垢材より品質ムラが少ない

無垢材は天然素材なので、同じ産地・樹種でも木1本ごとに乾燥ムラによる品質の差が出る可能性があります。

対して、突板化粧板は工業製品なので、品質が安定している点が特徴です。

同じ突板で非不燃・不燃と仕様を選べる

恩加島木材の突板化粧板は基材に不燃パネルを用いることで、防火材料としての認定を受けています。

表面の突板は非不燃・不燃で同じものを使うため、内装制限など防火規定にかかわる範囲とそれ以外の範囲をトータルデザインすることが可能です。

※詳しくは「突板不燃化粧板|特徴やメラミン化粧板・化粧ケイカル板との違いを解説」をご覧ください。

通常の突板化粧板に加えて、不燃認定取得済みの「天然木練付不燃化粧板」・「天然木練付不燃複合板」や、ホールや体育館の壁・天井材としておすすめの「天然木練付有孔化粧板」などのラインナップを揃えたPANESSE(パネッセ)をぜひご採用ください。

特殊塗装も可能

突板化粧板は工場塗装するのが原則です。

そのため、大掛かりな機材や扱いにくい塗料を用いた以下のような特殊塗装も可能になります。

- 表面の耐摩耗性を高めるUV塗装

- 木材の日焼け防止塗装

- 抗菌・抗ウイルス塗装

※突板化粧板の塗装については「ウレタン塗装・UV塗装・ラッカー塗装・オイル塗装… 各種木材塗装の違いは?抗ウイルス塗装についても解説」をご覧ください。

恩加島木材では、突板化粧板の製造から特殊塗装まで、全て自社工場にて行なっているため、お客様のご要望に細かく対応できます。

テクスチャー付きの材料も

恩加島木材は、突板化粧板の表面に様々なテクスチャーをプラスした「天然木練付テクスチャーボード」も製造しています。

「内装に高級感やオリジナリティをプラスしたい」という方は、ぜひご採用ください。

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

まとめ

エコマテリアルは、様々な観点において「環境負荷を抑制できる」材料を指し、その種類は多数あります。

他分野でエコマテリアルの採用が進んでいる中、特に国が力を入れているのが建築(建設・土木)での利用です。

恩加島木材は、木質建材の環境配慮性をさらに高めるために、成長が早い小径丸太材や輸送時のエネルギー消費量・CO2排出量が少ない国産材(地域材)を積極的に活用し、レパートリー豊富な「突板化粧板」を製造販売しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、高品質でレパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご採用ください。