森林保全とは?取り組み例と“できること”、保護との違い、関連する税金、おすすめ内装材を紹介

SDGs・カーボンニュートラル実現に向けて様々な分野がそれぞれ独自の取り組みを行っている中、世界では森林保全の活動が活発になっています。

しかし、森林と関わりのない人にとっては、実際にどのような取り組みが実施されているかはなかなか見えにくいですよね。

そこで今回は、「森林保全」について、森林保護との違いや国・自治体による取り組み例、建築業界ができることについて“木材のプロ”が詳しく解説します。

環境配慮建築・サステナブル建築におすすめの内装材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

● 既に国や自治体、一部の企業では積極的に森林保全に向けた取り組みが実施されています。

● 木材を多く使う建築分野においては、設計デザインや材料選定のポイントを押さえれば、森林保全に貢献できます。

● 恩加島木材は海外からだけではなく国内各地からも良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富で高品質な突板化粧板を製造販売しております。

Contents

森林保全とは|森林保護との違い

森林保全とは、森林の持つ役割や機能を維持するための、施策や活動を指し、主に5つの目的があります。

【森林における生態系の維持】

森林には動植物から微生物・細菌類まで多種多様な動植物が生息しており、長い間生態系のバランスを保ってきました。

その生態系を維持するために、森林保全は欠かせません。

【地球温暖化対策】

森林の木々は成長の過程で多くの二酸化炭素(CO2)を吸収し、幹に固定します。

世帯ごとの二酸化炭素年間排出量は、植林から36〜40年経ったスギの木約12本が蓄える量に相当するとも言われていることから、森林保全は地球温暖化対策に欠かせません。

【水源涵養機能の維持】

森林の土壌は雨を抱えこんで浄化するなどの「水源涵養機能」があります。

森林が荒廃すると土壌が乾燥し、雨水を貯留できなくなるなどの環境問題が発生する可能性は否めません。

(参考:林野庁|水源の森をつくり育てる)

【森林防災機能の維持】

森林には、木々や下草の根が深く広がることで、土壌を抱え込んで土砂崩れのリスクを抑える土砂災害防止機能があります。

また、大雨の水を土壌が保水して、洪水や鉄砲水※を防止する役割も果たしていることから、森林は防災面でも重要な存在です。

※鉄砲水(鉄砲水):山岳地で集中豪雨があった際に水流が一気に流れ出る自然現象。

(参考:林野庁|災害を防ぐはたらき)

【木材供給の安定化】

建築資材や製紙原料、その他日用品などに欠かせない木材を安定供給するためには、森林が永続的に健やかな状態でなければいけません。

樹木を木材として伐採できるようになるためには長い年月がかかるため、森林を無計画に乱伐すると、いずれ木材が供給されなくなる可能性があります。

森林保全と似た意味で用いられる言葉として森林保護が使われますが、この2つには少々違いがあります。

- 【森林保全】=必要に応じて人が手を加えて、森林の維持・改善・増進を目指す取り組み

- 【森林保護】=原則として人が手を加えず、自然の状態をそのまま保つことを目指す取り組み

ただし、この2つの言葉を同じ意味で使っているケースは珍しくありません。

▶︎おすすめコラム:

【森林を守るためにできること】国・企業の取り組みと関連法令について

世界の“森林減少”が深刻。原因や実状・建築でできる対策について解説

森林保全に関する具体的な取り組み例

日本では、森林保全に向けて「国・地方自治体・民間」によって様々な取り組みが行われています。

木材利用の促進

日本国内で生産された製材のうち、約80%が建築物の構造体や下地材として用いられているほど、建築では多量の木材を消費しています。

さらに、政府は2021年に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木材利用促進法)」を制定し、すべての建築物を対象に積極的な木材利用を推し進めています。

ここで「木を使うとなぜ森林保全に繋がるのか」と疑問に思う方がいるかもしれませんが、森林の木々は定期的に植林・間伐・伐採・木材利用・植林…という循環を通して、健やかな状態になり多くの二酸化炭素を吸収します。

▶︎おすすめコラム:

“森林循環”の重要性|問題点・課題と取り組み事例、SDGsとの関係性

「森林伐採=地球温暖化」という“誤解”|関係性や建築ができる対策を解説

一方で、間伐・伐採されず老齢化した放置林は、光合成しなくなり二酸化炭素吸収量が大幅に減少します。

▶︎おすすめコラム:

なぜ“放置林”が増加している?原因と解決策・活用方法を解説

違法伐採撲滅に向けた法整備

今世界的に問題となっているのが「違法伐採」です。

違法伐採とは、各国の法令に違反して行われる森林伐採を指し、全世界で流通する木材のおよそ15〜30%が法を遵守していないと推計されています。

(参考:外務省|地球環境|違法伐採問題)

違法建築が増えると、計画的な森林運営が難しくなり、さらに安価な木材が流通することによって市場価格のバランス崩壊にも繋がる点は否めません。

そのため、日本では2016年に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)が制定され、製材会社など第1種事業者への合法性確認義務や、建材メーカーなど第2種事業者への情報伝達努力義務などが決定しました。

この制度によって、消費者は合法的に伐採された木材を使用しているかどうかを確認し、購入する商品を選択できるようになります。

▶︎おすすめコラム:

“クリーンウッド法”をわかりやすく解説|目的や国産材利用促進との関係性は?

木の品種改良・技術開発

農林水産省は、樹木の中で優れた育種を選抜・改良し、成長が早く幹がまっすぐで花粉量が少ないなどの特性を持つエリートツリーの開発に取り組んでます。

また、林業の高齢化や人材不足による放置林の増加を止めるため、デジタル技術を取り入れた“林業のDX化”も進めており、ICT技術などを利用したスマート林業による安全性・生産性アップが実現しつつある地域も少なくありません。

▶︎おすすめコラム:

林業・森林資源を守る“エリートツリー”。基礎知識からメリット・デメリットについて解説

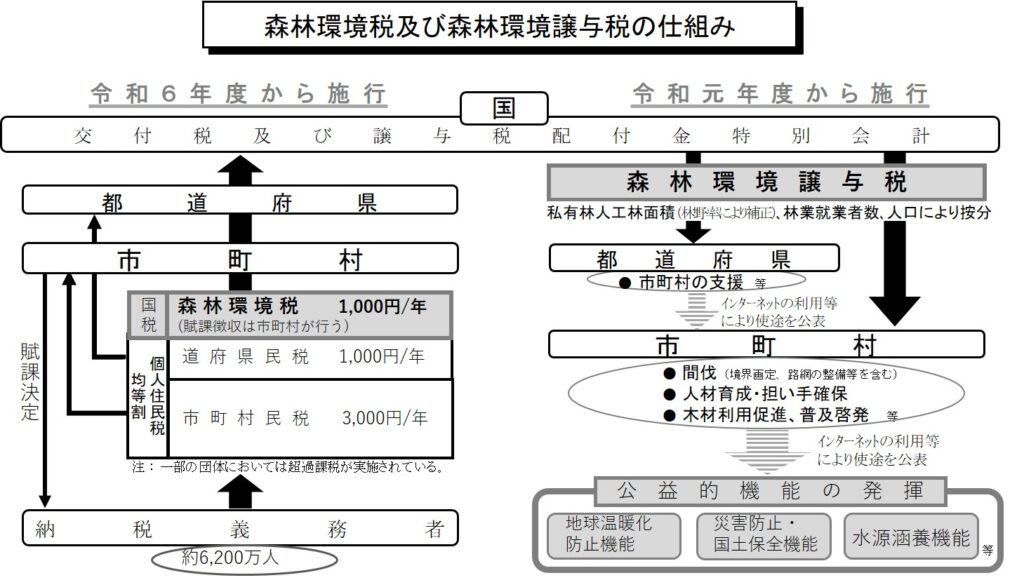

森林環境税と森林環境譲与税の実施

2024年度から徴収が始まった「森林環境税」と、2019年より国から都道府県・市区町村に譲与されている「森林環境譲与税」も、森林保全と密接な関わりがあります。

【森林環境税】

個人住民税より国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収する税金。

【森林環境譲与税】

市町村と都道府県に対して、私有林および人工林の面積や林業就業者数などの基準で割り振った金額が、市町村による森林整備の財源として譲与される。

これらの税金によって、これまで財源不足で放置され荒廃した森林の管理・運営が可能になります。

▶︎おすすめコラム:

“森林環境贈与税”をわかりやすく解説|概要や目的から使い道・問題点は?

森林環境保全直接支援事業の実施

森林環境保全直接支援事業とは、森林環境譲与税を財源に、森林の持つ多様な機能を発揮・増進することを目的に、林業の集約化や効率化、路網※整備など、林業の低コスト化をサポートするための事業です。

※路網:森林内の公道・林道・林業専用道・森林作業道など

支援の対象となる団体は以下の通りです。

- 地方公共団体

- 森林所有者や森林組合、森林整備法人、NPO法人等

- 森林経営管理法に基づき都道府県が指名した民間事業者等

森林を健全な状態に保つためには、間伐に加えて、下刈り※・枝打ち※・倒木起こし※・再植林など膨大な作業が必要です。

しかしこれまでこれらの作業にかかる費用は林業事業者任せになっており、それを税収によって金額面でサポートすることによって、森林保全を進める狙いがあります。

※下刈り:苗木の生育を妨げる雑草や低木などを刈る作業

※枝打ち:節が少なく良質な木材に加工できる木を育てるために、下枝や枯れ枝を刈る作業

※倒木起こし:強風や雪圧などで倒れかかったた木を元の状態に戻す作業

▶︎おすすめコラム:

【グラフで見る】日本の“森林・林業”が抱える問題と今後の課題や対策について解説

“森林経営管理制度”をわかりやすく解説。問題点から建築デザインとの関係性について

開発途上国への森林運営支援

違法伐採や焼畑農業などによる森林破壊は、世界全体で起こっている問題です。

特にアマゾン地域など開発途上国ではその傾向が顕著で、地球温暖化防止に向けて改善は急務とされています。

そこで日本を含む先進国は、森林保全に向けた様々な支援を行っています。

- 森林・林業分野の無償資金協力

- 地球環境研究総合推進費による熱帯林の減少に関する調査研究

- 衛星による森林モニタリングで、違法伐採を監視(対インドネシア・ブラジル)

- 衛星画像をもとに、森林火災を早期発見(対インドネシア)

- 資材を現地調達し、荒地を回復(対中国)

- 海岸砂丘林の技術によって、街の砂漠化や黄砂の被害拡大を抑制(対中国)

- 果樹の育苗・育成技術を継承し、地域住民の雇用確保と環境保全を実施(対ケニア)

(参考:外務省|開発途上国における持続可能な森林経営を推進するための日本の国際協力、環境省|途上国に貢献する日本の森林技術)

木育(もくいく)の実施

日本では古くから林業や木造建築が行われており、木の文化が長きに亘り受け継がれている世界でも数少ない国です。

そこで、官民で協力し、様々な木育イベントが開催されています。

木のおもちゃに触れたり木工の魅力を学んだりできるワークショップなどを通じて、子供から大人まで木の魅力や森林保全の重要さを学んでもらうことが目的です。

(参考:林野庁|木育)

▶︎おすすめコラム:

“木育”とは?その目的やサスティナブル社会との関連性は? メリットから補助金について徹底解説

森林保全に向けて建築が“できること”

建築分野は多くの木材を利用することから、森林保全に与える影響が大きいとされています。

では、具体的に建築・建設業界で森林保全に向けて“できること”を紹介します。

積極的な木造化・内装木質化

近年、住宅だけではなく非住宅分野や中大規模建築物においても木造を採用する事例が増えています。

また、法令のハードルによって木造化を実現できない場合でも、内装材に無垢材や木質建材を多用するケースは珍しくありません。

建物の木造化や内装木質化は、森林循環の活性化、ひいては森林保全につながるだけではなく、快適で健康に過ごせる室内空間を実現できる点もメリットです。

▶︎おすすめコラム:

今“内装の木質化”が注目されている訳とは? その効果や取り入れるべき建築物について徹底解説

国産材・地産材の利用

建築の木造化・内装木質化に加えて推し進められているのが、「国産材・地産材の利用」です。

輸入材から国産材に切り替えるメリットは、主に以下の7点です。

- 輸入材よりも価格高騰のリスクが低い(国産材は林野庁によって価格が調整されている)

- 輸入材よりも運輸における消費エネルギーが少ないため、エネルギー価格高騰の影響が少なく、環境にやさしい

- 輸入材よりも工期・予算に合わせて材料を入手できる確実性が高い

- 高品質な木材を安定して入手しやすい

- 国内や林業地域の経済発展や地方創生に繋がる

- 地産材(地域材)を利用することにより、地域に根付き地元住民に親しまれる建物になる

- 林業・製材業の発展により、日本の森林保全につながる

日本はその国土の約2/3を森林が占めるため、諸外国よりも国産材・地産材利用によるメリットは大きいと言えます。

▶︎おすすめコラム:

今こそ木材も“地産地消”する時代。脱炭素化に向けた地産材・地域材利用について解説

FSC認証木材の利用

WWF(世界自然保護基金)を中心に発足された非営利団体であるFSC(Forest Stewardship Council)によって、「適切に管理された森林より生産された木材」であることも認められた木材が、FSC認証木材です。

FSC認証は、森林の管理状況を審査するFM認証と、伐採されて消費者の元に届くまでの加工・流通過程を審査するCoC認証に分かれますが、FSC認証製品として認められるものはこの2つどちらもクリアしたものに限られます。

森林認証制度は、FSC以外にもPEFC認証・SGEC認証があり、木材から加工された建材を選定する際、これらいずれかの認証を受けたものを選ぶことで、森林保全に貢献できます。

(参考:林野庁|主な森林認証の概要)

▶︎おすすめコラム:

意外と知らない“森林認証制度”とは?メリット・デメリットやSDGsとの関連性についても

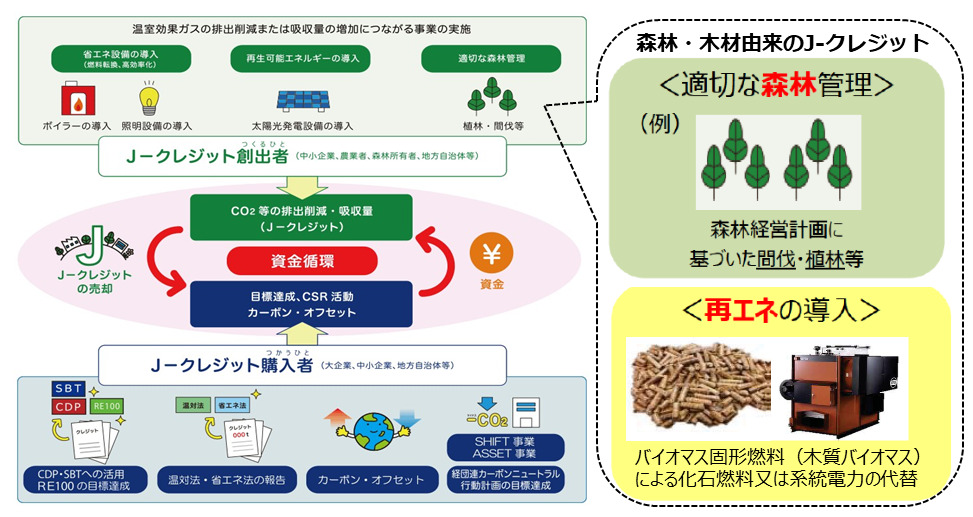

森林クレジット制度の活用

森林クレジットとはJークレジットとも呼ばれ、2050年カーボンニュートラル実現に向けて2013年より始まった制度です。

企業努力による温室効果ガスの排出削減量や、適切な森林管理によって樹木が吸収する二酸化炭素量を国が“環境価値”として認証し、企業間でクレジットとして取引できます。

企業は、このクレジットを売買することによって、地球温暖化対策への取組をPRできたり、売却益を得られます。

この森林クレジットの仕組みによって、企業の森林保全に対する取り組みが正当に評価され、より活動が活発化することが目的です。

森林保全ボランティア活動への支援

多くの団体が森林保全ボランティア活動を行っており、それをサポートすることも重要な取り組みのうちの1つです。

森林保全ボランティア活動の主な例は以下の通りです。

- 森林面積が多い自治体と協定を組み、社員も参加して森林の手入れなどを行う

- ボランティア団体へ資金や資材、人員を支援する

- 木育に関するイベントや自然観察教室などを開催する(援助する)

- 森林のゴミ拾いや害獣駆除などのパトロールを行う(援助する)

これらの活動を通じて、森林保全に貢献できます。

都道府県を指定した国産材・地産材の取り扱い事例も豊富なので、ぜひ弊社までご相談ください。

【お問い合わせはこちらから】

国産材利用・内装木質化は「恩加島木材の突板化粧板」にお任せください

「突板化粧板」とは、表面に天然木を薄くスライスした突板を用いたパネル材で、家具や内装建具の表面材、壁・天井の仕上げ材などに幅広く採用されています。

▶︎おすすめコラム:

天然木にこだわるなら突板練付化粧板。メラミン化粧板・オレフィン化粧板・プリント化粧板との違いは?

突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

恩加島木材では、国内外から良質でレパートリー豊富な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造しています。

不燃・難燃材料の認定を受けているものもございますので、住宅・非住宅問わず幅広い建築物へぜひご採用ください。

・JR北陸新幹線長野駅コンコース内天井(長野県産杉利用)

・香川県多度津町庁舎(香川県産材利用)

・某百貨店什器(大阪府内産桧利用)

・新居浜商業高校体育館(愛媛県産材利用)

・京都女子大学(京都府内産桧利用)

・京都府内某ホテル(京都府内産利用)

その他地域の木材利用に関するご相談も、承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。

- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる。

- 工業製品なので「品質安定性が高い」。

- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる。

- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」。

- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい。

- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」。

- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる。

- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる。

さらに弊社では、国産材・地域材の利用に加えて、間伐材や成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。

「建築デザインに環境への配慮を反映させたい」「長く愛され続ける建物にしたい」そのようにお考えの方は、ぜひ私たち”恩加島木材工業”の突板製品をご採用ください。

▶︎おすすめコラム:

突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

“間伐材の利用”がSDGsのカギを握る?現状の問題点やメリット・デメリットについて解説

“人工突板”は天然木由来の建材。基礎知識やウッドショックとの関連性について解説

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。

まとめ

森林保全は、地球温暖化対策だけではなく、良質な水源の確保や防災など、様々なメリットをもたらす重要な活動です。

既に国や自治体、一部の企業では積極的に森林保全に向けた取り組みが実施されています。

木材を多く使う建築分野においては、設計デザインや材料選定のポイントを押さえれば、森林保全に貢献することが可能です。

恩加島木材は、輸入突板だけではなく良質な国産材・地産材からつくられる突板も多く取り扱い、高品質な突板化粧板を製造しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご検討ください。